【編者按】本文是中國大陸知名民間思想家、文化學者王康為紀念父母,於1999年12月2日所作。筆名「季年」,意為「紀念」。

夫大塊載我以形,勞我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死也。熟知生死存亡之一體者,吾與之友矣。來自塵土,歸於塵土。

最後一次送母親去北京時,父親照例走到陽台上。

公司的車一直開到門口,文級、育仁、逢春、慰榮,忙著把母親攙扶進車門。只有我,知道老父一定會走到陽台上。

雜亂的樹葉中,父親瘦削地扶著欄杆,堅定而衰老地舉起右手。

舉手揮別,已成為父親生命的節日。他對人生和世界的招呼和檢閱。

這個時代、這個社會他早已洞悉,卻始終拒絕,又必須承受的東西,幾乎伴隨了他一生,揮手代表了他的全部言辭。

這是送別、祝福和祈禱。也是他的孤獨宣示。

這次是生離死別的揮手。盡管無人理會,盡管枝葉重遮,甚至終身相伴的白髮妻子似乎也沒有抬頭看見。

***

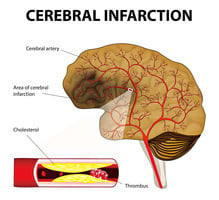

我在北京呆得太久了,有不少冠冕堂皇的創意,有許多能言善辯的精英,讓我遠離父親。就在這一個多月中,父親二度中風。

那天家中無人,他戰戰兢兢,摔在地上,頭撞在茶几角上,血流滿面。

文級上街回來,父親已在冷硬的水泥地板上躺了一個多小時。誰也不知道,八十歲的父親蜷縮在地板上任由自己頭上的血流慢慢地凝結,心裏在想甚麼。

我從北京趕到家中,父親已換了一人。他躺在那張老式木頭床上,已經形銷骨瘦,奄奄一息。他慢慢抓住我的手,好半天才斷斷續續地說,人是最不好的動物,最不好的動物也比人好。吸了兩口水,艱難地咽下,又說,生為一個中國人,實在太慘了。余無所思,但求早死,這是他最後的念頭。

父親乾涸凹陷的眼睛深處還有光輝,但很遙遠,很微弱,依然澄明,毫無怨恨,那是燭照他一生的生命之光,就要燃盡了。

媽媽呢?他突然問。

在小寧那裏。

小寧,我大聲地重復。

小寧是誰?

是你女兒呀!

她在哪裏?

北京。

北京!北京是甚麼?

***

父親曾獨自一人去過長城,爬到最高處。就是在長城,他更真切地體驗了陳子昂那首千古絕唱:

前不見古人,後不見來者,念天地之悠悠,獨愴然而泣下!

他去過天安門,了無感覺,除了陌生。這座城市與我無關。父親對北京不置一詞,他心中無北京。

父親與我最後的對話到此結束。

文級來為父親餵麥片粥。父親閉上眼,本能地張開嘴,接受他厭惡的食物,企圖維持生命的食物。中途不知是睡去還是拒絕就範,閉上了嘴。文級大聲說,張嘴,張嘴。

去腫瘤醫院,找母親學生朱醫生,聯繫老父住院。我在病房走廊走過,四處骯髒,醫生、護士昏昏欲睡。決計另覓地方。

去歌樂山第一養老院。沿途荒涼,一座墳山,成百上千墓窟密布,像無邊的白癜風。養老院慘不忍睹,窗門都破舊,室內冰冷。老頭、老太婆從病房中探出頭,都矮小、衰弱。

這是屠場啊!又見到肥胖的院長,滿口黃牙,一臉晦氣。

終於與外科醫院周醫生聯繫上。

哥哥、文級、愛民、慰榮用擔架抬父親到救護車上,我與國聯、逢春乘車尾隨在後。

行至三角碑,救護車左行而去,我們的車只能繞單行道。父親第一次昏然不覺地享有了這個國家官僚和警察的特權。

父親已躺在外科醫院住院部三樓。醫院護士正吸痰、排尿、輸氧,一切按程序進行。

父親這幾天一直指著腹部。文級以為是胃不對,大力按摩。

現在才知道,是小便淤積,竟排出大半盆,六、七斤之多。

父親已長褥瘡,兩個大腳趾拇血已壞死,污紅、僵硬。他躺在那裏,任人們觀察、折騰。

邀主任醫生、保衛幹部小彭和護士七、八人午飯。冀其善待老父。

小彭介紹醫院抬屍工老婆王姐照料父親。每月七百元。王姐是農村婦女,五十歲,黑而胖,不失鄉下人質樸,但遠稱不上盡職。她睡老父旁邊病床,整日打毛線,時有怨言,老父收到的水果、麥乳精等全部歸她,也是如此。

連續兩次下病危通知書,主管蔡醫生聲稱,需送父親入病危病房,後又作罷。事後知道,與王姐有關人士干預,如住病危病房,王姐則喪失這筆護理收入。

對老父,兩者實無甚區別。老父平生第一次收到三束鮮花,放在旁邊小櫃上,那些花從未開繁,很快凋萎。花心也知人意否?

蔡醫生說,要剁掉父親兩個大腳趾拇,否則會感染;周醫生則反對,稱老頭承受不住手術。我盯著兩人的眼睛說,不考慮,老父必須完身而去。

父親更瘦弱。左腿折疊起來,僵硬不復伸直。右腿、右手已無知覺。他用左手幾次扯去插進鼻孔和尿道的塑料管,遭到訓斥,最後王姐用布條把左手捆在鐵床上。

你們可以採取任何措施,只要必要,但不能訓斥老人,他根本聽不見,而且我不允許、不容忍。醫生、護士、王姐看著我,感到眼光中真實的怒火,從此低聲說話。

王姐告訴我,幾天中,老頭不停呼喚「媽媽」,把她當成自己媽媽了,真好笑。她那肥胖健康的臉開心得稀爛。我瞪了她一眼。

父親在呼喚母親啊!他的母親和我的母親,主要是後者。他是在問我,媽媽在哪裏,怎麼不來?為甚麼?她好嗎?

我給母親電話,母親聲音更微弱了。她總先問父親。

還好,穩起的,一切都好。

母親又從上海去了北京。後來母親隱諱地說,她無法在重慶住下去了,非要到上海去。蓓蓓也是她的孫女,她要給這個最缺少愛護的孫女補習。

母親在上海住了一個月,小施那裏條件更簡陋。小施對母親甚好,關照甚微,但母親還是走了。她要把最後的時間認真地分配,她的親生女兒也盼著她去。也許還有其它原因,母親對自己的隱痛從來是徹底的含蓄。◇(待續)

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column