忽必烈幼年和青年時期的成長,不僅受到來自家庭的影響,還受到外部環境的影響。

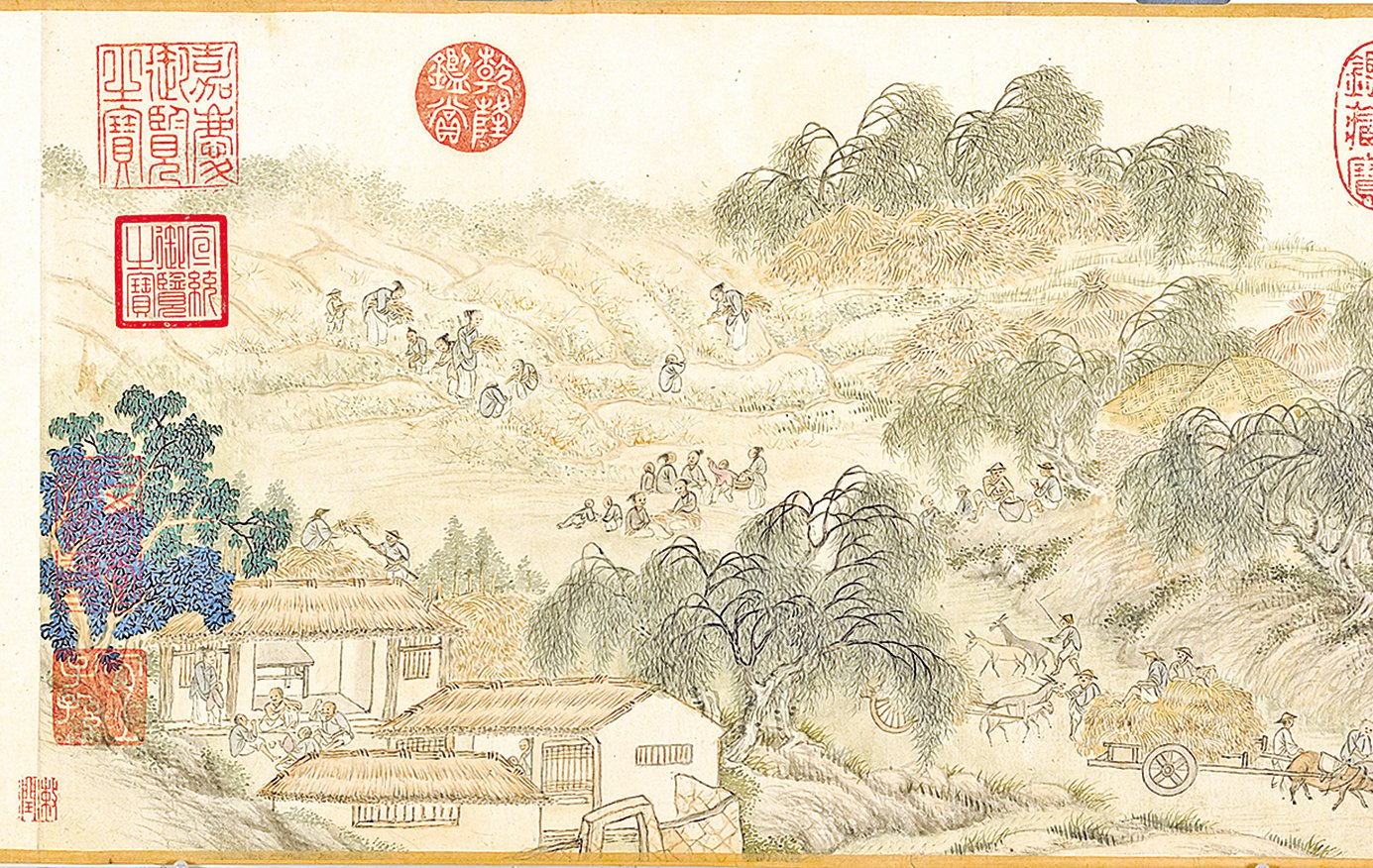

成吉思汗奠定偉業後,窩闊台時期的蒙古帝國繼續壯大,遼闊的草原上矗立著金碧輝煌的幕帳,來自內地、中亞各地的商賈,以及前來拜訪、投靠合罕和蒙古貴族的各色人等雲集,各種商品琳琅滿目,多種語言交織,除了農牧業,還出現了農業和手工業,大汗牙帳所在地哈拉和林更是建起了一座相當規模的城市,並成為世界性的焦點。

在這樣環境下成長的忽必烈,雖然沒有對外征戰的經歷,但通過與不同人的交往,了解了蒙古帝國以外的世界,有了更為開闊的眼界和胸襟。隨著年齡的增長,開闊的眼界和胸襟讓他有了不一樣的雄心壯志,讓他渴求更多的知識,並尋找可以為自己答疑解惑的能人智士。

拖雷去世後,唆魯禾帖尼請求窩闊台賜予一塊封地,窩闊台於1236年將河北真定賜給了她。聰慧如她,採取了不同於草原放牧經濟的做法,即想辦法促進當地農耕經濟。也是在這一年,剛剛弱冠一年多的忽必烈也得到了一塊有一萬戶人口的封地,地點在河北邢州(今邢台市)。

不過,住在首都和林的忽必烈對封地最初採取了放任政策,只是遙控管理。與此同時,他還請高僧海雲講佛法,開始徵召一些名儒,詢以治道。

高僧海雲法師講佛法

當時的北方高僧海雲,名印簡,俗姓宋,山西寧遠人,8歲出家,精通佛學,被金宣宗賜法號為「通元廣慧大師」。

1214年,成吉思汗大軍和金國大戰,手下大將木華黎遵守成吉思汗「不毀有喇嘛、佛經的寺院」的命令,將金國的僧人另行安置後,派人上報大汗:「海雲和尚和他的師父已經找到。」成吉思汗隨即叮囑木華黎:「你派人來說的大長老、小長老,都是和上天打交道的人。你要供給他們衣物、食糧,好好供養。若再有僧侶,一併妥善安置,請他們向長生天祈禱祝福。」這裏的「小長老」就是海雲法師。

此後,海雲法師受到蒙古大汗和王公貴族的禮遇和尊重。1242年,忽必烈請雲遊到草原的海雲法師到家中講解「佛法大意」。

忽必烈對海雲非常尊重,且真誠以待,無論事務多麼繁忙,都會抽出時間向他討教。

在回答忽必烈甚麼是「佛法大意」時,海雲先是給他講述天人關係和因果報應,其後講述佛法種種要義。忽必烈又問:「佛法中有沒有安定天下之法?」法師答曰:佛法包含一切,無所不有。為政的目標,在於安定社稷,休息生民。達到這一目標的辦法,在於政策和天心。政策是人心,天心也是心,都不離心。不過,針對國家大事,他建議忽必烈去請教「大賢碩儒」。

在海雲居住期間,有一個小插曲,那就是忽必烈的次子出生。忽必烈特意請海雲法師為愛子取個名字。海雲同意了,並希望給小嬰兒相一下面。當忽必烈將兒子抱來後,神奇的是,剛剛能夠睜開眼的小嬰兒竟然目不轉睛地盯著海雲法師,目光炯炯有神,絲毫沒有嬰兒該有的膽怯和迷茫。海雲笑著道:「世間最尊貴,無越於真金。」遂為孩子取名為真金。

以海雲的修為,大概是看出了小嬰兒身上的不同尋常。這個「真金」在忽必烈建立大元王朝後,成為第一位皇太子。

海雲法師在離開之前,將他最中意的弟子、精通釋儒道的奇才——釋子聰(即劉秉忠)留在忽必烈的身邊,他後來成為忽必烈一統天下和治理天下的輔佐重臣。

穿僧服的「聰書記」

劉秉忠,原名劉侃,世代為遼、金官宦大族,他的父親在蒙古重臣木華黎手下任職。自幼聰穎的他,8歲入學就能日誦文數百言,13歲在帥府做人質,17歲成為邢台節度使府令史。在做令史時,他常常鬱鬱不樂,覺得才能得不到施展,因此選擇棄官隱居於武安山中。幾年後,他被天寧寺虛照禪師收為徒弟,改名子聰。後又雲遊雲中,留居南堂寺。

海雲法師雲遊路過雲中時,聽說釋子聰博學多才,便邀其同行,其後一同去見忽必烈。釋子聰於書無所不讀,尤其深入研究《易經》及宋代邵雍的皇極之書,對天文、地理、律曆、占卜無不精通,天下之事瞭如指掌。忽必烈每每與他談論天下大事和治國方略,他都對答如流,忽必烈甚為欣賞他的才能,遂將其留在身邊,以便隨時垂詢。據說,釋子聰與忽必烈「情好日密,話必夜闌,如魚得水,如虎在山」。

從此,忽必烈的身邊多了一位身穿僧服的軍師。因他同時掌管府邸各類文案,眾人就取他法號中的一個字,稱呼他為「聰書記」。

幾年後,釋子聰的父親過世,他回家奔喪,忽必烈賜金百兩作為治葬之用,還派人將他送到邢州,足見對他的器重。服喪期滿後,忽必烈將他又召回和林。

徵召名儒 詢問治世之道

應該是從與海雲法師和釋子聰的交談中得到了啟示,忽必烈從1242年起,開始徵召並任用了一些漢人幕僚,都是推崇儒學的儒生,有些是當地的名儒,比如趙璧、竇默、姚樞、張德輝等。每徵召一位名儒,忽必烈都會請他們講授儒家文化,尤其是儒家經典,如《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》、《周易》、《資治通鑑》等。儒家思想中的修身、齊家、治國、平天下的道理,深深吸引了忽必烈,而他同樣感興趣的是歷朝歷代治亂興衰的歷史經驗和教訓以及治世之道。為了便於忽必烈了解儒家文化,名儒們還從浩如煙海的文化典籍中選擇篇章,為他編撰了《五經要語》凡二十八類作為讀本。對忽必烈產生不小影響的名儒,先介紹幾位。

◎ 趙璧,字寶臣,雲中懷仁縣(今山西省懷仁縣)人。少年時跟從名師九山李微、金城蘭光庭研習儒術,「朝誦暮課」,學業長進很快。

忽必烈聽說了他的大名後,在1242年將他召至和林。那時,趙璧年僅23歲。當時儒生去漠北的人並不多。見面後,忽必烈直呼「秀才」而不喊其名字,以示尊重。還賜給他三個僕從,命妻子親製衣服給他,對他恩遇有加。

感念忽必烈的知遇之恩,趙璧一方面認真學習蒙語,為10名蒙古族學生講授儒家文化,並在蒙語精熟後,奉命為忽必烈譯講《大學衍義》。忽必烈曾感歎他身為漢人而「能為國語深細若此」。另一方面,他奉忽必烈之命為其徵聘流落在各地的金朝名士來輔佐忽必烈,其中的姚樞、王鶚等人就是由他尋來的。

1251年,忽必烈的兄長蒙哥即大汗位,召趙璧問如何治理天下。趙璧稱要「先誅近侍之尤不善者」,即要清除周邊的佞臣。蒙哥聽了很不高興。事後忽必烈對他說:「秀才,汝渾身是膽邪!吾亦為汝握兩手汗也。」◇(未完待續)

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores