「骨質疏鬆症要如何預防」、「骨質疏鬆可以逆轉嗎」、「骨質疏鬆如何吃和運動才有效」、「關節炎能避免手術嗎」、「關節炎如何改善」等問題,是多數骨質疏鬆症和關節炎患者的疑問。針對這兩個病症,是否有不開刀、不吃藥,就能改善或逆轉的方法?

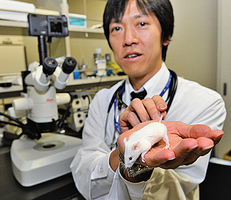

鑽研西醫骨科手術十多年的台灣前國泰醫院骨科主治醫生蔡凱宙因為工作長期處在高壓狀態,身體陸續出現一些警訊,於是他開始接觸自然醫學,研究人體的穴位、針灸、經絡理論,進一步創立自然骨科門診,並著有《健康金三角養生法》、《骨科自癒地圖》、《骨力自癒逆轉密碼》等書籍。

他說,臨床上最常見的骨科問題就是骨質疏鬆症和關節炎,以其兩者的相關症狀,這些問題都可以改善或逆轉,主要關鍵在於日常生活的「三減」、「三增」和「三修」,這些就是自然骨科治療的重要主張和理念,在此列出如下。

三減

即是減糖、減麩質製品、減藥物。

三增

即是增肌力、增睡眠、增腸道力。

三修

即是修呼吸、修皮膚、修口舌。

此外,還要經常做筋膜操,重複鍛鍊筋骨,只要確實做到,就能有效增骨力又增肌力。

自然骨科治療理念

自然骨科治療理念究竟是甚麼?蔡凱宙解釋,醫生在治療疾病的過程,就像是救火隊滅火一樣,試問救火隊可以每天來嗎?所以人一旦生病,就需要吃一輩子的藥嗎?

認真思考之後,最好的方法就是通過自身的鍛鍊,讓身體恢復自癒力,自己當自己的醫生,最多只需要找個教練;這就是一種改變習慣,讓習慣成為自然的健身方法,這就是他所謂的「自然骨科治療理念」。

臨床案例

蔡凱宙在此分享兩個臨床案例,證實這種理念對患者帶來的好處。

第一個案例是88歲的白老先生,因為右髖關節酸痛,不良於行長達半年,經醫生診斷為「退化性關節炎」,需要置換人工關節,而且沒

有其它可以替代的治療方法。

後來他來自然骨科門診治療,建議他減重、減藥,並於穴位注射葡萄糖、服用維他命D3等方法,再教他使用筋膜棍健身,走路使用健走杖;持續4個月之後,他已經能走樓梯,以及使用推助步車到公園晒太陽、活動。

第二個案例是65歲的王女士,因為左髖關節疼痛,經醫生診斷為「退化性關節炎」,病情未嚴重到需要開刀,建議她先進行復健治療,並給予服用止痛藥;持續治療3個月之後,情況並沒有改善,而且左髖越來越疼痛。

後來她來自然骨科門診治療,建議停用降血脂藥,飲食減糖、減麩,目標減重5公斤,並穿上矯正鞋矯正脊椎側彎;遵行4個月之後,她成功減重10公斤,三酸甘油酯保持在正常範圍,左髖關節的疼痛問題也獲得改善。

蔡凱宙說,其實他原本學習的醫學專業並非主張自然骨科理念,雖然曾經任職於臺大和國泰醫院骨科,熱衷於研究各種手術,比如骨折鋼釘內固定術、肌腱韌帶手術、人工關節置換、關節鏡微創手術等,但後來認識到,西醫手術只能應用在緊急狀況如骨折時搶救,如果幫助患者復原骨力,則需要通過飲食和運動雙管齊下。

另外,在門診遇到的常見的骨科問題如足底筋膜炎、拇指外翻、退化性膝關節炎、脊椎側彎、五十肩等,他都會秉持相同理念,提供患者診療建議,並樂於與一般民眾分享以中西醫學為基礎的保健常識。

強健骨力先「三減」

為何強健骨力需要先做到「三減」?蔡凱宙說明,對現代人來說,最困難的不是增加甚麼,而是減少甚麼,人要改變,就要改變習慣,減法才是重點,因為建設永遠比不上傷害,就像一艘船要沉了,能做的就是儘快堵住漏洞;也就是說,堵住造成骨質疏鬆的漏洞,就要先減少下列三類。

第一類:糖

現代人吃太多糖,對健康形成危害。

第二類:麩質製品

麩質容易引起過敏,促使血糖升高,市售的精緻糕點、餅乾、麵包等食品,吃多了會造成身體的負擔。

第三類:藥物

俗語說「是藥三分毒,吃多了有副作用」,因此建議多攝取天然食物,以及培養運動習慣,取代藥物治療。

舉例來說,針對三高患者,想要改善肌力,應該先找出造成糖尿病、高血壓、高血脂的危險因子,並且去掉危險因子,以及減重、降低

藥物依賴。

蔡凱宙說,因為常見的降膽固醇藥物「冠脂妥」,屬於「他汀類」(Statins)藥物,在抑制肝臟中低密度膽固醇生成的同時,也降低身體合成輔酶Q10的能力;一旦身體缺少Q10,容易感到全身肌肉無力,而且他汀類藥物常見引起的副作用如肌肉疼痛、關節炎等。

此外,人體的骨骼、肌肉、脾臟、腸胃系統是相互連動的複雜系統,就像骨牌一樣,一開始的崩壞是服用止痛藥,但吃止痛藥會擔心傷胃,所以又服用胃藥,抑制胃酸,結果造成胃酸不足,進而影響礦物質的吸收;由此可知,造成骨質疏鬆的頭號戰犯就是胃藥。

遠離骨質疏鬆要戒糖、不缺鹽

蔡凱宙指出,骨質疏鬆症的前身是肌少症,而肌少症多來自於關節炎。在一般情況下,身體最早出現的症狀是關節疼痛,也就是骨頭與骨頭交接處的關節,因為密集活動,薄薄一層的軟骨被磨損之後,患者因為疼痛而不敢活動,或是減少活動,就造成肌肉萎縮和骨質疏鬆。

要如何遠離骨質疏鬆?蔡凱宙說,要避免攝取甜食,吃入過多的糖份,身體在代謝過程中會產生比較多的酸性物質,人體為了維持酸鹼平衡,會將骨骼內的鹼性物質如鈣、鎂等離子釋出,參與中和作用,骨骼在長期脫鈣的情況下,就引發骨質疏鬆症。

另外,有一些民眾在飲食上少油、少鹽,又吃得很清淡,仍然罹患骨質疏鬆症,其實對於鈣質和蛋白質的吸收來說,食物中的鹽份非常重要,所以飲食少鹽是常見造成骨質疏鬆的健康陷阱。

遠離骨鬆要「三增」

蔡凱宙強調,遠離骨質疏鬆症和關節炎還要做到「三增」。

1. 增肌力

人體的肌力在30歲以後,每年下降約1%~2%;60歲以後,肌力會急速下降,訓練肌力就如同在為自己的行動能力做儲蓄,每天鍛鍊,每天存現金。

做法:最簡易的方法就是走路,最好的時間點是上午6時~8時到戶外散步;平日也可以多做「扶桌正踏」和「抗重力訓練」,前者是手用力扶著桌子,保持下肢踏步的動作,上肢用力,減少關節負擔;後者是雙腳跪膝、挺腰桿、雙手抬高、頭向上仰的姿勢。

2. 增睡眠

有句話說「睡贏過吃」,就是好好地睡上一覺,比吃營養品的效果還要好,而且中午小憩半小時,有助於大腦修復。

不過,有一些人為求改善睡眠,而服用安眠藥,容易造成藥物依賴和慢性肌肉酸痛,建議採用非藥物方法恢復睡眠品質,才能根治慢性疼痛。

做法:如果因為睡姿不良、骨盆歪斜、髖關節外旋,造成身體血液循環不良,可以進行日本的「礒谷式療法」,睡覺時兩腳合併,用正骨帶綁起來,腳趾朝天,最少持續15分鐘,或是一夜到天亮;因為兩隻大腿合一時,不會亂動,可以降低脊椎旁交感神經的張力狀態,進而提升副交感神經的活性,有助於進入深層睡眠。

3. 增腸胃力

曾經有一位40多歲的婦人罹患腳底筋膜炎,遍尋名醫都治不好,後來問診發現她為了治療胃食道逆流,長期服用胃藥,抑制胃酸分泌,所以肌肉、筋膜就無法獲得修復。

這是因為胃酸的pH值不夠低時,不但無法溶解鈣、鎂、鐵、猛、鋅、鈷等二價微量元素,就連蛋白質的消化、吸收都會出問題。

做法:儘量避免久坐,長時間曲屈腰方肌,容易刺激交感神經,造成腸胃蠕動不良。要增強腸胃力,應維持脊椎端正,保持行走能力,並且減少服用抗生素、止痛藥、類固醇、胃藥、避孕藥等藥物,避免傷害小腸造成沾黏,影響腸道健康,還有細嚼慢嚥也是增腸胃力的好方法。◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores