喝水雖是普通事,但卻能幫助身體運輸營養,調節代謝,進而增強人體對疾病的抵抗力。那麼甚麼時間喝水、如何喝水才養生呢?台灣心醫堂中醫診所吳國斌醫師告知大家正確的喝水方式,並提醒大家喝水喝錯時間,反而會導致腸胃虛弱。

早晨喝水易腹脹

「胃腸好,人不老」,有觀點認為早上空腹喝一杯水,能清潔消化道、活化腸胃道。不過,吳國斌有不同的觀點,他指出,早晨內臟溫度是最低的時刻,從起床起內臟溫度開始攀升,最高溫是在傍晚,之後慢慢下降到隔天清晨,所以早晨內臟溫度正好是最低。吳國斌表示,在早晨內臟溫度正要開始增加時,如果喝一杯水,因為水的特性屬陰柔,等於是抑制內臟的生理機能。

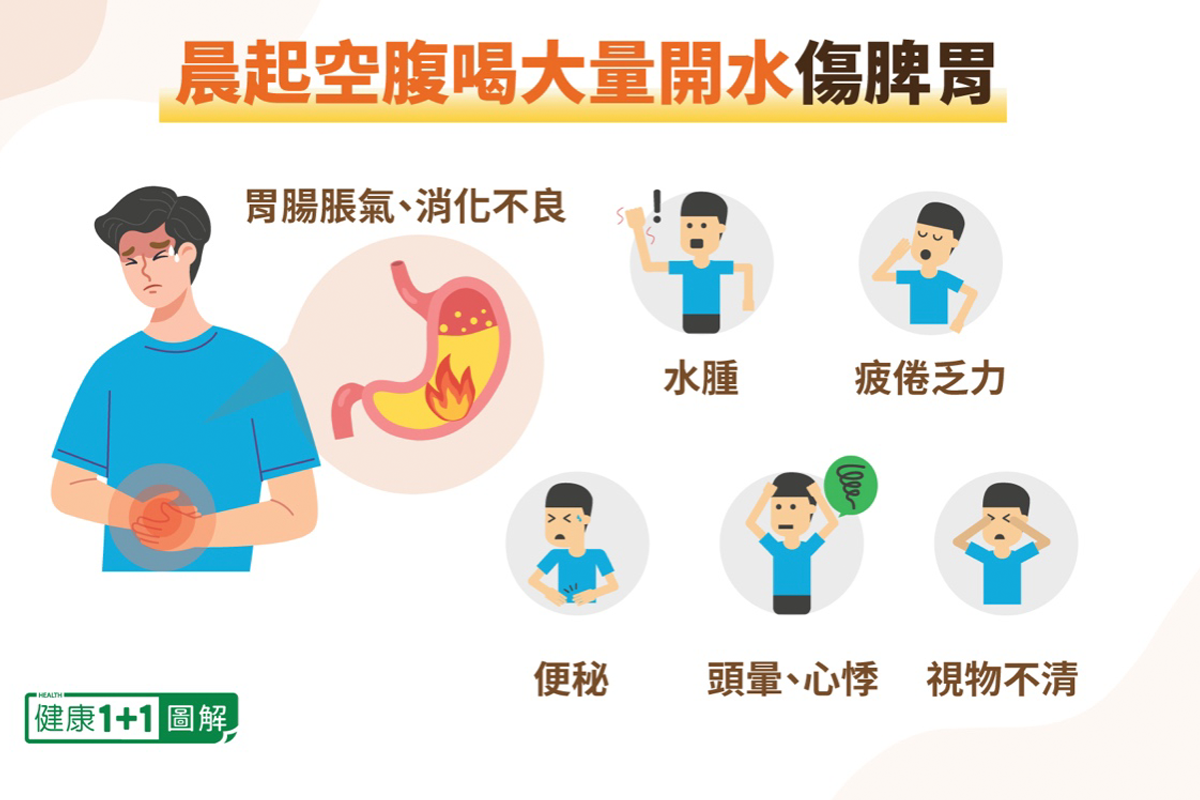

在臨床上吳國斌發現,早上喜歡喝水的人,會有脾虛,呈現出胃腸脹氣、消化不良、水腫、疲倦乏力、便秘、頭暈、心悸,甚至看不清楚等症狀,而且脾虛容易產生脾濕,就會衍生出皮膚上的濕疹。

或許有人覺得早晨一杯,可以幫助排便,但吳國斌提醒,要看體質,早晨起床做大量運動者,需要多喝水,但脾虛者,早晨喝水反而增加腸胃負擔。對於一般不建議晚上喝水的說法,吳國斌卻認為,以稀釋血液濃度減少中風的角度來說,睡前一小時喝水,反而有益身體健康。

何時喝水才健康

脾胃位於人體的中焦,即身體的中間位置,金朝名醫李東垣認為「百病之源,皆因飲食勞倦而胃氣、元氣散解」,也就是說身體的健康需要透過飲食,而負責消化食物的脾胃如果不好的話,就不能提供全身所需的能量。

那該如何飲水呢?吳國斌認為,因為飯前容易造成脾陽虛,飯中飲水容易稀釋胃酸,造成消化不良,他建議飯後一小時後飲水最佳。

早餐:正餐前不喝水。

午晚餐:飯前不喝水,吃飯順序先喝點湯再吃飯,飯後一小時喝水,採用飯水份離的方式,不傷胃氣,還會比較瘦。

三種飲食習慣引腸胃失調

除了喝水以外,生活中有哪些習慣會造成腸胃失調,吳國斌認為飲食是重點,可分為三部份來談。

1.飲食無節制:俗話說「若要小兒安,常帶三分飢與寒」,也就是飯吃七分飽,就不會因為肚子太飽而不舒服。

2.飲食無定時:其實人體的胃酸不是有食物才分泌,而是一般該吃飯的時間就會微量分泌,例如:長期過午未吃午飯的人,腸胃容易潰瘍。此外餐與餐之間,不適合再吃任何食物,這才能讓腸胃有足夠的時間消化代謝,也有助減肥。

吳國斌建議腸胃消化最好給4-5個小時,若早上7點吃飯後,中午最好12點吃,晚餐通常不會太早吃,就能讓腸胃有時間休息,做好完整代謝。但身體有特殊情況者,少量多餐為例外。另外睡前三小時,儘量不要吃東西。

3.飲食不適宜:吃過多生冷食物,如喝生水、吃生肉,除有寄生蟲的問題,還有「寒則血凝」的症狀,也就是血液循環不佳,嚴重的會造成血栓、血凝。

煮水選水也是門學問

用哪些器皿煮水,也是一門學問,吳國斌表示,他曾經用陶壺、鐵壺、不鏽鋼壺煮水,家人一致認同陶壺水好喝。他認為,陶壺材質能將水分子打散,口感較佳,另外,生水較寒,透過火煮後變成溫性,對身體來說也比較好。

適合喝哪些類型的水,也因體質而異,例如:鹼性離子水屬寒涼,比較適合燥熱體質、血壓高、火氣大的人,但不適合虛寒體質者。另外身體不舒服時,先喝溫水,可以幫忙稀釋發炎物質跟血液濃度。

最後,吳國斌補充「憂思傷脾」,也就是說煩惱太多、想太多,茶不思飯不想的情況會影響脾胃運作,所以修身養性,讓情緒放輕鬆、腸胃放輕鬆,就會比較不會影響腸胃的健康,也可以透過吃飯細嚼慢嚥,學習養生。@

------------------

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column

🗞紀紙:

https://bit.ly/EpochTimesHK_EpochPaper

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores