塑膠在日常生活隨處可見,微塑膠則是小於5毫米的塑膠碎片,可以潛藏於我們的身體內。最新研究顯示,微塑膠可以長期累積在肝臟、腎臟、大腦,甚至可能增加患認知障礙症的風險。醫生提醒,飲食是攝入微塑膠的主要途徑,因此減少微塑膠的影響,應從改變飲食習慣開始。

有研究指,人類平均每周攝入約5克微塑膠,相當於一張信用卡的重量!微塑膠來源廣泛,例如在食品的儲存、運輸和加工過程,都可能釋出微小的塑膠碎片;海洋生物如魚、貝類等會攝入微塑膠,進而透過食物鏈進入人體;茶包(尤其是塑膠材質)亦會在熱水中釋放微塑膠,一般紙杯的塑膠膜塗層,都是攝入塑膠微粒的來源。

塑膠微粒入侵增認知障礙症、中風、死亡等風險

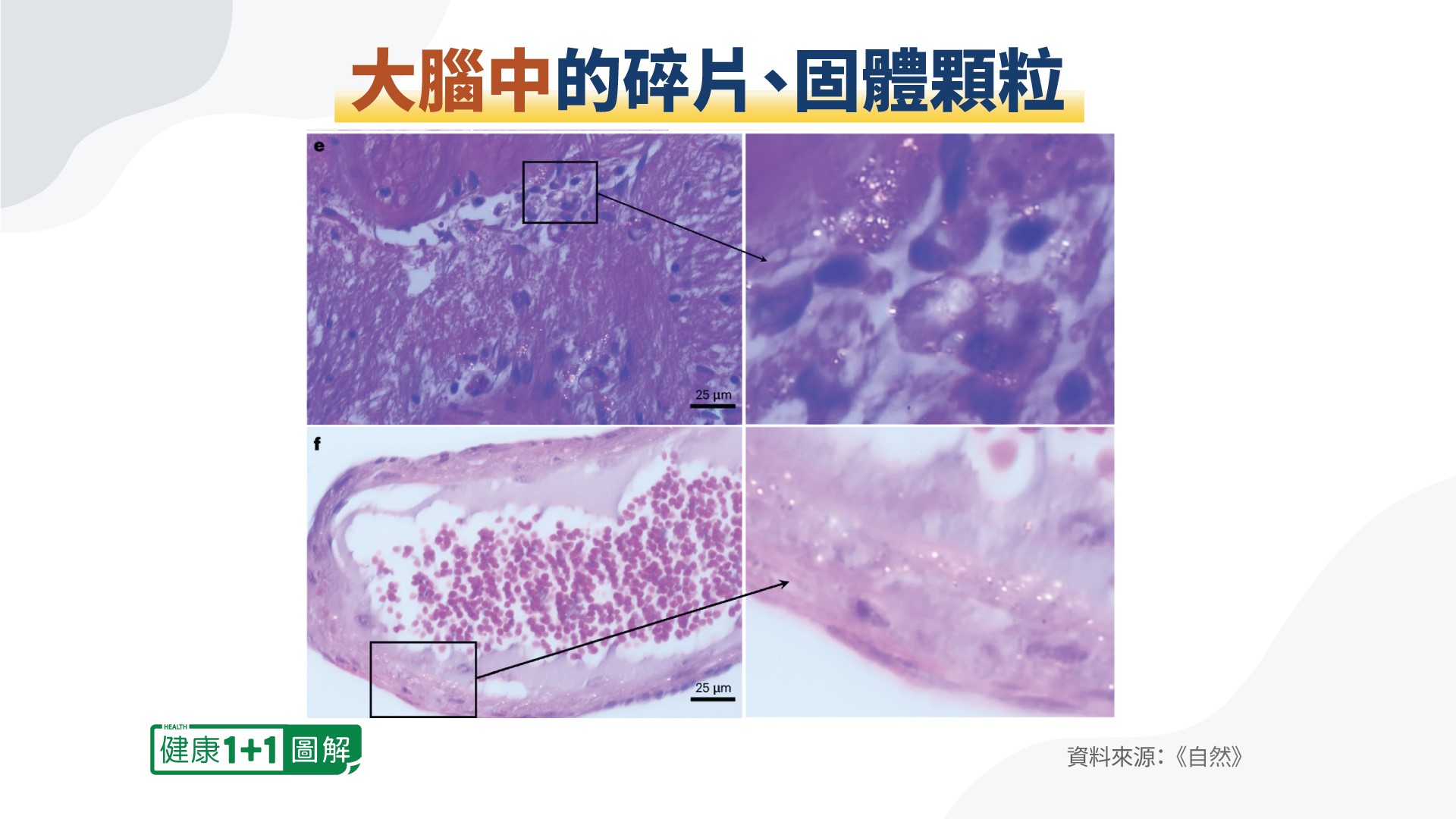

學術期刊《自然-醫學》最新刊出新墨西哥大學的研究,通過檢驗過世者的內臟,發現大腦中的微塑膠濃度比肝臟、腎臟高出7至30倍,而2024年過世的人大腦當中微塑膠含量比2016年過世的人高出50%,顯示人類大腦中的微塑膠含量在8年之間顯著增加。研究人員亦將認知障礙症患者的樣本與其他人對比,發現認知障礙症患者大腦中的微塑膠含量遠高於其他人。

研究人員指出,大腦中的微塑膠或納米塑膠顆粒比病毒大不了多少,可以穿過血腦屏障。它們有可能阻礙微血管的血液流動,干擾神經軸突之間的連接,也可能促進認知障礙症相關蛋白質的聚集,不過此研究仍然未能確定微塑膠是否引發認知障礙症的原因。

台北榮民總醫院遺傳優生科主治醫師張家銘在《健康1+1》節目說,從上述研究中可以看出,微塑膠與認知障礙症有明顯的相關性,但具體的機制仍然有待更精確的研究探索。他分析,卡在腦血管或神經組織中的微塑膠會引起免疫反應,而阿茲海默症的發生也與免疫異常有關。

另一項發表於2023年《紐英倫醫學期刊》的研究指,在257名接受頸動脈斑塊切除術的患者當中,頸動脈斑塊中驗出微塑膠的人相比沒有驗出微塑膠的人,罹患心臟病、中風或死亡的風險高達4.5倍。

張家銘解釋說:「微塑膠卡在血管當中,會引來免疫細胞來修復,導致發炎指標升高,進而加重動脈硬化、血栓風險,從而增加中風和死亡的機會。」

2021年一項研究更發現, 微塑膠已在人類胎盤中被檢測到,可能影響胚胎發育,增加流產、早產與嬰兒低出生體重的風險。

此外,今年《環境國際》期刊發表的研究也指出,微塑膠會累積在人體的椎間盤、骨骼和軟骨組織中,影響血清中的發炎和成骨因子水平,從而對健康造成不利影響。

喝咖啡、戴口罩皆中招

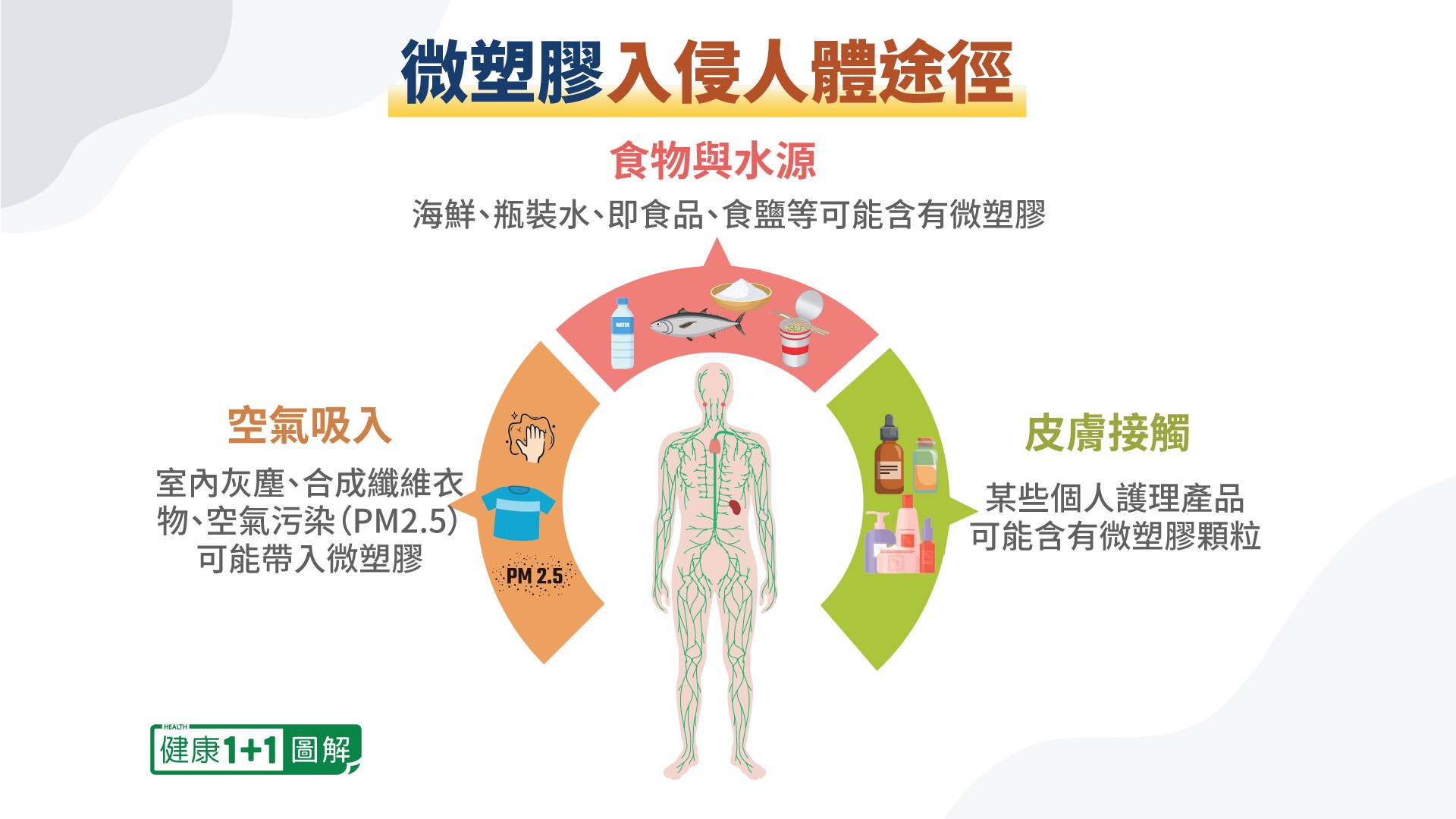

這些微塑膠是如何進入人體呢?張家銘說:「最主要的來源是吃進去的。」吃進體內的微塑膠,一部份通過糞便或尿液排出體外,但另一部份會永遠留在體內。

張家銘說:「塑膠微粒它不是光滑的小球,它是像碎片一樣的東西,是有稜有角的,所以吃下去並不像大家想像中這麼容易排掉。」

日常使用的紙杯,為了防水,內層通常會塗上一層塑膠膜,當倒入熱咖啡等飲品時,也可能加速微塑膠的釋放。「等於是不知不覺中把塑膠喝下去了。」張家銘說。

除了飲食之外,呼吸也是攝入微塑膠的途徑,包括吸入口罩中釋出的微塑膠。期刊《整體環境科學》今年亦刊出研究,表明即使是全新生產的口罩中也存在微塑膠,這些微塑膠很可能是在無紡布的生產過程中產生的。早前也有研究顯示,快速呼吸,例如在劇烈運動時,口罩會釋放出更多微塑膠,大約是正常呼吸時的兩倍。長時間配戴和重複使用口罩,亦會增加釋放量。

避開飲食、環境中的微塑膠

面對無所不在的微塑膠,我們該如何自保?張家銘提醒注意以下這些事。

1)避免使用塑膠容器盛裝熱飲、酸性或油脂食物

避免用塑膠袋裝熱湯,因為除了可能釋放微塑膠外,其中的雙酚A等化學物質也可能溶出並被人體吸收。雙酚A(BPA)與鄰苯二甲酸酯(Phthalates)的作用類似雌激素,可能導致女性月經異常,並引發生殖功能相關的癌症。

2)選擇玻璃、不鏽鋼或陶瓷杯

瓶裝水是一個很重要的微塑膠來源,為了減少攝入微塑膠,可以改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼等材質的容器。

3)使用活性碳濾水器過濾飲用水。

4)選擇新鮮食材,減少購買塑膠包裝的即食品。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores