在飛香港的長途班機上,看了由華堅馮力士主演的2023年新出爐電影《拿破崙》,看後很失望,不管這位著名演藝派男演員演藝如何精湛,演得如何賣力,我覺得這部電影和他刻畫的拿破崙絕不是我們所認知的歷史上的拿破崙。導演顯然是出於自己個人的好惡和觀念,罔顧歷史事實有意貶低矮化,甚至於醜化這位歷史巨人。這讓我覺得有話要說,不吐不快。

首先我想起多年前遊覽拿破崙最後一戰的滑鐵盧古戰場遺跡的往事。2002年夏天暑假期間我與兩個女兒一起駕車遊歐洲,由大女兒開車,從北到南橫穿了整個比利時,此行特地去了滑鐵盧。1815年6月15日,抗法聯軍在此打敗了東山再起的法國皇帝拿破侖,最後將他永久流放到大西洋的聖海倫娜島終老。

古戰場上有一座45公尺高的金字塔形人造高崗,頂上有一座重28噸的獅子雕像。這就是紀念滑鐵盧一役的獅子崗。獅子崗下有個戰況展示館,以360度的環狀展示當年的激烈戰況。原來這個金字塔形的紀念碑是為參加抗法聯軍的荷蘭奧蘭治親王(後繼任為荷蘭國王威廉二世,當時比利時還是荷蘭的一部份)而建。獅子崗正是是奧蘭治親王落馬之處。獅子崗是滑鐵盧之戰的戰勝者紀念碑。隔壁就是打敗拿破侖的聯軍統帥威靈頓將軍開戰前夜住宿的客棧,現為威靈頓博物館。

但在獅子崗下的滑鐵盧禮品店中,我們發現,幾乎所有的禮品都是紀念滑鐵盧的戰敗者拿破侖,打敗拿破侖的威靈頓將軍完全被忽視了,更不用提在這場戰役中作用微不足道的奧蘭治親王。戰勝者的紀念碑成了戰敗者的榮耀,這在全世界也怕是獨一無二的了。

因為在人們眼中,拿破崙不是一個loser(失敗者),曾經幾乎百戰百勝的戰神雖然最終一戰確實戰敗了,但從歷史進步意義來說,他並不是輸家。他征戰的一生改變了歷史,他留下的政治遺產或多或少是推動了歷史的進步,他是一位歷史功大於過的世界偉人,也是人類歷史最後一位史詩級的悲劇英雄。

拿破倫出生於法國啟蒙運動時代,崛起於法國大革命,他在1797年的里沃利戰役首次展示了他傲視群雄的軍事天才,率領法蘭西共和國的軍隊打敗了神聖羅馬帝國率領的反法聯軍,捍衛了法國革命。自此以後,他南征北戰,為法蘭西而戰,打遍歐陸,罕有敵手,是公認的軍事天才。但他的歷史地位還不僅止於此。

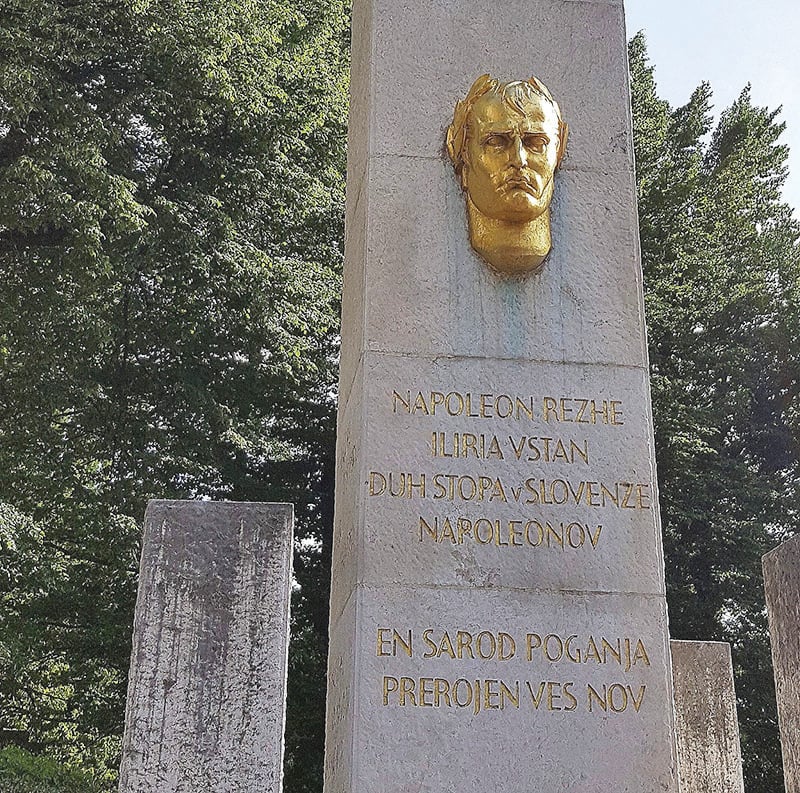

2017年5月,我在巴爾幹國家斯洛文尼亞的首都盧布爾雅那,在國會廣場上的盧布爾雅那大學附近,看到斯洛文尼亞人建的一座拿破崙紀念碑。斯洛文尼亞的筆會會友告訴我,斯洛文尼亞在拿破崙時代曾是法蘭西帝國的一部份,在斯洛文尼亞人眼中,拿破崙從神聖羅馬帝國統治下解放他們,使得斯洛文尼亞可以使用自己的語言,保存自己的文化傳統,拿破崙是他們的救星。

而被拿破崙解放的,或者自認為是被拿破崙解放的,不僅有斯洛文尼亞人,歷史學家也公認,當時拿破崙大軍所到之處,打破自中世紀以來的千年封建專制制度,把法國大革命的平等自由觀念帶到那裏,解放了許多被神聖羅馬帝國壓迫的民族,不光是斯洛文尼亞人,也有波蘭人、義大利人⋯⋯最顯著的是在歐洲受到千年歧視,被圈禁在隔都的猶太人,是拿破崙解放了他們。

自基督教興起成為羅馬帝國的國教後,堅持自己猶太教信仰的猶太人就被視為異端和反基督者,受到歧視和迫害,到中世紀,歐洲的猶太人更是淪為下等國民,只能生活在被隔離在基督教社會之外的猶太人區隔都(ghetto),被限制人身自由,離開隔都必須配戴供識別身份的侮辱性標誌,直到拿破崙大軍打破了隔都的城牆,將猶太人解放出來。拿破崙下令廢除對猶太人的歧視法令,容許他們宗教自由,賦予他們與法國公民同等的公民權,猶太人因而非常感激拿破崙,當時很多猶太人父母將拿破崙的姓波拿巴作為自己新生猶太孩子的名字。

拿破崙曾到訪過已被法軍佔領的德國城市杜斯多夫,生於這個城市的猶太詩人海涅幼年時見過拿破崙本人,他終身敬愛拿破崙到死。拿破崙稱帝後,他曾在一篇文章中高呼「皇帝!皇帝!偉大的皇帝!」在海涅心中,拿破崙就是神一樣的存在。他說,「拿破崙,他不是人們用來雕刻國王的那塊木頭,他是人們用來做神的大理石。」

拿破崙在滑鐵盧戰敗被流放到大西洋的聖海倫娜島後,回顧了自己的一生說,「吾一生四十餘勝仗,並非吾真正的輝煌,滑鐵盧一役將之歸於一旦。唯有一事,即吾之《民法典》將永垂青史。」

這個《民法典》(Civil code)就是歷史學家稱的《拿破崙法典》,是最早體現了歐洲啟蒙運動所主張的個人主義、自由平等和契約精神的一部成文民法。這部近代所有國家民法典的依據的範本或曰民法典之母,是拿破崙執政期間在他的命令下制定,並親自參與討論和審議。維基百科說作為政治家的拿破崙為這部《民法典》貢獻了他在法律方面的智慧。後來台灣《民法典》和2020年中國首次公布的《民法典》皆以《拿破崙法典》為本。《拿破崙法典》就是拿破崙留給人類的寶貴財富。

顯見這個具歐洲啟蒙運動思想的政治家、橫空出世的軍事天才拿破崙絕非電影《拿破崙》所刻畫的一個面目陰沉,只追求權力的個人野心家。所以電影上映後許多歷史學家紛紛站出來指責導演悖離歷史真相。

拿破崙有野心嗎?有權力慾嗎?當然有,貝多芬也一度很仰慕拿破崙,他著名的貝多芬第三交響曲原來是獻給拿破崙的,但聽到拿破崙稱帝消息,失望之下改名英雄交響曲。但這只是這位歷史人物的另一面,他有野心,有權力慾,但也有另一面,他有理想和抱負,他深受法國啟蒙運動的影響,是法國大革命催生的政治家和軍事家,也留下了稱得上偉大的政治遺產。

導演為了抹黑拿破崙,不惜扭曲竄改歷史。這裏舉兩個例子。電影開始的土倫之戰,指揮打贏此戰的拿破崙尚是24歲青年軍官,一位正是英姿煥發的青年英雄,但在電影中卻是一個面容陰沉,聲音暗啞的中年軍人。與史實相差太遠。而且華堅馮力士的演繹方法也無法令人對角色產生好感。

另外拿破崙遠征埃及,電影出現拿破崙砲轟金字塔的虛假場景,以塑造拿破崙俾倪古埃及文明的獨夫狂妄心態。其實歷史事實恰恰與此相反。拿破崙遠征埃及時,這位熱愛科學,有很高人文素養的政治家還帶了大批科學家和藝術家隨行,他們的任務就是考察和研究古埃及文明,解開古埃及文字的羅塞塔石碑就是拿破崙這次遠征帶回來的,後來這批學者根據他們的考察和研究,寫出了23卷有關埃及的巨著《埃及記述》,在歐洲掀起埃及熱,從而產生了一門新人文學科「埃及學」。傳聞說拿破崙士兵曾炮轟獅身人面像,歷史學家學者已澄清這只是一個沒有根據的傳聞。拿破崙大軍遠征埃及之前的獅身人面像已經受損,有圖為證。據歷史記載,拿破崙對古老的埃及文明是充滿敬畏和景仰的,當他的大軍來到金字塔下時,他非常激動,向麾下高喊:士兵們,四千年的歷史正在金字塔上俯視爾等!

歷史人物有多面性,雖然拿破崙有野心,有權力慾,但他也有理想和熱血,和那個時代最進步的思想。他是撬動歷史進程的一隻槓桿,他對世界的影響有好有壞,有功有過,但不可否認他留下的政治遺產正面的價值遠高於負面,可以說是好大於壞,功大於過。如從這個角度來看,電影《拿破崙》可說是一部失敗的電影。◇

(本報專欄作家所提出的批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其它社群產生憎恨、不滿或敵意。)

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores