八年前今天,楊絳先生在北京逝世,享耆壽104歲。早上重溫她寫的《我們仨》,不禁想到:近年張愛玲被封「潤」的祖師奶奶、「跑路天后」,那麼楊絳、錢鍾書豈不就是「躺平」的先驅代表?細想他們的躺平之道,似乎對我們也有啟發。

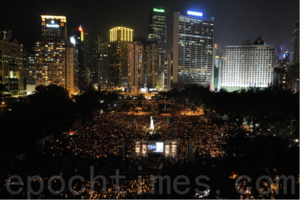

錢、楊兩人由出生到晚年,一輩子經歷的都是波瀾壯闊的大事:兩次世界大戰,內戰,改朝換代,文化大革命,最後還見證六四。然而他們始終安之若素,與世無爭,任外面狂風暴雨,鬼哭神嚎,也竭力保持內心的恬靜。「唯一訴求」就是讀書。

這種超然物外的處世態度,近年常常為人詬病,論者多指他們沒盡知識分子的責任。相比起許多「寧鳴而死,不默而生」的壯士,錢氏夫婦的確顯得有點怯懦。但我其實不願意用這角度批評,反而想指出一點:錢鍾書和楊絳根本不是現代意義的知識分子,在我眼中,他們只是舊中國的書生而已。

四九年前,他們早有機會離開中國,例如錢鍾書原可受聘於聯合國教科文組織,但他不喜歡這種差事,斷然拒絕。他們難道太天真,不知道共產政權的本質?我相信不是。楊絳在《我們仨》寫他們「解放」前夕的心境,說了以下幾段話:

「藏書中,也包括寫蘇聯鐵幕後面的書。我們的讀書面很廣。所以 “人心惶惶”時,我們並不惶惶然。」

「但我們也明白,對國家有用的是科學家,我們卻是沒用的知識分子。」

「我們如要逃胞,不是無路可走。可是一個人在緊要關頭,決定他何去何從的,也許總是他最基本的感情。我們從來不唱愛國調。非但不唱,還不愛聽。但我們不願逃跑,只是不願去父母之邦,撤不開自家人。我國是國恥重重的弱國,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我們不願意。我們是文化人,愛祖國的文化,愛祖國的文字,愛祖國的語言。一句話,我們是倔強的中國老百姓,不願做外國人。我們並不敢為自己樂觀,可是我們安靜地留在上海,等待解放。」

由此可見,錢、楊很清楚共產政權是什麼東西,也明言「不敢為自己樂觀」,只因為自覺是「倔強的中國老百姓」,不願做外國人,所以才孤注一擲,不惜代價留在「新中国」。如果今時今日的國民黨是滯台中国人,那麼像錢鍾書楊絳這一類,大概可稱為滯留在黃俄大陸的中國人——也許是「最後一代中國人」,好比今天選擇留在香港的「末代港人」。

既然已決心留下來,除非想別開生面地自殺,否則他們也只能「沉默是金」,不躺平不行了。可惜的是,就算楊絳和錢鍾書繼續做「安分守己、奉公守法的良民」,他們還是逃不出時代的囚牢,終究被打成「牛鬼蛇神」,幾乎不免於滅頂之災。他們一家三口能苟存性命於亂世,也算是「天之未喪斯文」了。

然而躺平也有躺平的原則。躺平不是助紂為虐,不是指鹿為馬。《我們仨》講了一個小故事,反映了錢鍾書也有「敢言」的一面。那時錢先生參與毛選英譯工作,發現毛澤東講錯了《西遊記》的情節,於是大膽糾正毛主席,指出「孫悟空從來未鑽入牛魔王腹中」。

英譯組所有人員大吃一驚,慌忙翻查全国《西遊記》各種版本,結果發現孫悟空鑽進去的是鐵扇公主的肚子,果然不是牛魔王。最後毛主席也只好接受錢的意見,改正毛選的文字。

有其父必有其女,錢、楊的女兒錢瑗有次參加一個極左的全國性語言學大會,有人提出凡「女」字旁的字都不能用,左派大都回應贊成。錢瑗卻力排眾議說:「那麼,毛主席詞 “寂寞嫦娥舒廣袖”怎麼說呢?」其他人馬上啞口無言。

以上兩個故事說明了,就算要苟存亂世,你依然可以選擇不去同流合污、人云亦云,依然可以尊重自己的專業,講不中聽的真話。錢鍾書和楊絳的確不是烈士、鬥士,但他們始終沒陷害人,沒講歪理,已勝過很多埋沒良知的同代人,以及今天許多鬼話連篇的斯文敗類了。

本文獲作者授權轉載自「馮睎乾十三維度」Patreon

(編者按:本文僅代表專欄作者個人意見,不反映本報立場。)@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores