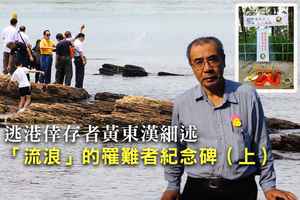

6月8日,初夏的美國新澤西州雲淡風輕,近百名在1970年代成功逃港、如今白髮蒼蒼、年逾古稀的老人再次聚首,信守他們立下的「年年歲歲 永不相忘」的諾言,第三年來到「逃港罹難知青紀念碑」前,拜祭當年用生命博取自由但魂斷逃港路上的同代人。

新澤西州恆福陵園內的兩座「逃港罹難知青紀念碑」分別於2022年和2023年落成。

這些當年成功逃港、如今在自由的土地上落地生根、呼吸著自由空氣的「卒友」們(當年逃港叫:督卒,把逃港以中國象棋中的「督卒過河」來暗喻),沒有忘記當年罹難的「卒友」,他們從四面八方匯聚在這裏,除了來自紐約、新澤西,還有遠道從芝加哥、洛杉磯、拉斯維加斯、加拿大、香港等地而來的,包括美西逃港紀念碑的建碑組成員李民等,他們在紀念碑前供奉鮮花、元寶、香燭、三牲,並灑酒拜祭。

紀念碑上鐫刻著346個逃港罹難者的名字,當中有拜祭者的親人、戀人、同學、好友、鄰居的名字。當年為了追求自由,逃離暴政的桎梏,他們曾相約一同出發,翻山越嶺,在大海中漂浮,「願為自由故 捨命不悔嘆」。據資料記載,從20世紀50年代到70年代期間,大約有200萬名中國大陸居民逃往香港,其中在1970年代,從中國廣東省逃往香港的人數,大約有56萬到70萬人,「上山下鄉」的「知識青年」佔了很大一部份。

逃港的路上充滿艱難險阻,很多人「出師未捷身先死」,他們或摔死在懸崖峭壁下,或慘死在槍口下,或葬身於茫茫大海中,長眠於逃港路上。碑上的名字,當年是一個個風華正茂的生命,他們的生命永遠定格在那悲壯的一刻。

建碑組成員、文革知青歷史專家阿陀在致詞中說:「他們是死去的我們,我們是活著的他們,我們年年歲歲都不能把他們忘記,這一段歷史要永遠記錄下來。」美西逃港紀念碑建碑組成員李民說:「建碑是給那些夭折於逃港路上的冤魂,在自由的土地上有一個永久的安息之地,這種追求自由、幸福的精神,應繼續承傳下去;這是比翻越柏林牆更為悲壯的歷史,我們不應該遺忘。」建碑組成員宋穎說,感謝世界各地卒友對建碑的關心和支持,建碑組繼續收集罹難者名單。

106歲的張五洲老人,第二年來拜祭妻弟。他是在報紙上看到建碑的消息,設法聯繫到建碑組,提供了妻弟陳乃活的名字。他表示,只要還活著就會來。

阿陀說,碑上名字有一個叫王漢傑的,是小提琴家馬思聰太太王慕理的姪子,「他是我青梅竹馬的朋友,文革後兩人沒有聯繫,後來聽說他在逃港途中罹難了。」《開,南風窗》的作者蔡可風證實說,王漢傑的好朋友叫林進聰,是他在7中讀書時的同班同學。在1972年左右,林進聰和王漢傑還有其他兩個同學,4個人一同逃港。在海上,王漢傑不行了,她和其他兩個同學拖著已半昏迷的王漢傑繼續游,上岸時王漢傑已奄奄一息,但沒有救過來。

碑上罹難者名字的順序,是按照他們當時所在中學的順序來排列的。阿陀所在的八中,有12個同學的名字在上面,是碑上名字最多的中學,他說:「每一個名字的背後都代表著許許多多悲慘的歷史。」

「這是無聲的控訴」

在第二碑的一面,是用逼真的影雕技術鐫刻的逃港粗略路線圖、地形圖,還有五個罹難者的畫像,其中有四位是陳家的兄弟姐妹。他們的弟弟陳冠力來到碑前拜祭,久久凝望。

陳冠力說,他的爸爸陳慶琛是「愛國知識份子」,響應共產黨號召,放棄在香港的優厚生活,回國建設「新中國」,但在1957年被打為右派,後來又被打為歷史反革命和現行反革命。

「因為爸爸的成份,整個家庭受到很大衝擊。」陳冠力說,「我媽媽跟我家姐說過,說想和爸爸離婚,以保護我們這些孩子,我姐姐對我媽媽說:你做甚麼都保護不了我們,共產黨不會因為你和你老公劃清界線,就放過你。」

根據美東紀念碑《紀念冊》:陳家有八個兄弟姐妹,二哥陳冠中1962年從廣州二中畢業,學校準備保送他上大學,但家境窮困,他只得放棄升學機會,1972年下放到廣東的窮鄉僻壤紫金縣,被迫走上逃港之路,在路上罹難;五哥陳冠朋曾考上鐵路學校,大約在1970至1971年間,他步上逃港之路,據目擊者也是同行者說,當時風高浪急,但他決心不回頭而被海浪吞沒;六姐陳冠筠和七姐陳冠可,下鄉到珠海海水養殖場,1972年他們的父親因現行反革命罪第二次入獄,她們被逼迫要交代父親問題,在屈辱之下,她們和男朋友走上逃港之路,四人全部在海上罹難。而她們的二哥早在1971年因父親是反革命被株連,不堪受辱而自殺了;而父親1972年在獄中亡故。

陳冠力說:「我1969年去了海南島,我媽媽寫信給我,每封信都沒有好消息,要不是說姐姐走了,就是說哥哥走了,爸爸也走了,我很怕收到信,到現在去信箱拿信,還有心理陰影……我媽媽受的傷害太大,幾個孩子都沒了,她都想過自殺。」

「我的四個哥哥姐姐都罹難了,但我還是要走,因為當你被人家逼到牆角的時候,沒有地方退路的時候,你只能走。走可能有危險,但是如果不走的話,後果更加不可想像,甚麼事情都會發生。在中國,當時我家實在是不能待下去了。」

在紀念碑上哥哥姐姐的遺像前,陳冠力說:「這是無聲的控訴。」

「這是最傷痛的經歷 但還是要講出來 為了後人銘記」

葉Wendy經過六次失敗,第七次才成功抵達香港,但她最刻骨銘心的不是逃港的艱辛,而是哥哥葉超華的罹難。

葉Wendy說,她當時家住廣州西關的光雅里,爺爺是資本家,父母被人批鬥,家裏被抄家。她身為「黑七類」自小被人孤立,文革開始後,更看不到前途。她是36中的學生,去增城插隊,她哥哥在荔灣僑中,本是去博羅插隊的,但她考慮離家近,把哥哥的名字寫上跟她一同去增城。哥哥的同學都去偷渡了,哥哥說也要走,但她很害怕,不敢走。她哥哥先去了東莞,對她說,不管等不等到她,都要走了。當她下決心啟程後,沒想到在下船時被攔下了,被送進了收容所,被遣送回增城,坐了一個月的監。她哥哥則先出發了。

她被關押期間拚命打聽哥哥的下落,打聽到哥哥出發那天颳大風,「我一聽就很害怕,那時差不多11月份,我哥哥是很怕冷的……」哥哥渺無音信,她知道很可能凶多吉少。

一個月後她被釋放,「到了家門口,但不敢進去,我圍著我家附近繞圈,從光雅里繞到上下九,又繞回來,繞了足足四個小時。我不敢見我媽媽,我不知怎麼跟她說,我覺得是我把哥哥連累了,因為他要等我。但我沒有辦法不回家,當我見到我媽媽的時候,我不敢看她,我怕見到我媽媽哭,我只喊了媽一聲,就出不了聲了……」說到這裏,葉Wendy哭泣了。

後來,葉Wendy用了6年時間,經過了六次失敗,第七次才成功抵港。「我很感恩,也很傷心,哥哥的事是一個永遠揮之不去的傷痛,我因此患上了抑鬱症。」

葉Wendy說,她不忍回首這段悲慘的經歷,但希望暴政帶來的悲劇不再重演,所以她鼓起勇氣揭開這個創傷。

「他們要絞殺我們 我們就一定要活下去」

廖先生的女朋友當年在逃港路上被民兵槍殺、倒在他懷中死去,他第二年來到紀念碑前拜祭。這次,他捧著女朋友黃婉虹的照片,在碑前留影。

廖先生說,他和女朋友是同學,1965年到了連山縣的禾洞農場上山下鄉,在那裏生活了有八九年。那裏沒有電、沒有公路,還要自己建茅屋來住,生活非常艱苦。他們感情篤定,就算在「一打三反」受衝擊時也沒有分離。

「我的家庭成份是資本家,她的父親是國民黨舊官員,在接受勞改,文革後我們感到前途無望,決定離開。那天我們在惠州上船,去到一個叫秋長公社的地方,再走了四五天,就到了水邊。1973年4月28日的晚上大約10點鐘,我們到了海邊,我們摸黑下去,遇到巡邏的民兵,他們馬上開槍,他們手上有衝鋒槍。當時距離很近,不超過10米,我們趴下的時候,我女朋友的左股大動脈中彈,子彈進去時很小,但出來時有碗口那麼大,她立刻大出血,她來不及說甚麼,說的最後一句話是:『他們開槍了。』我抱著她,看著她流血,沒有了反應……」

民兵要把滿身鮮血的廖先生帶走,廖先生抱著女朋友的屍體到了葵涌公社,後來廖先生被關進拘留所,半年後才放出來,他的女朋友的遺體則不知下落了。

「他們要絞殺我們,我們就一定要活下去。」1974年12月10日廖先生再次啟程,「當我第二次出發的時候,我覺得我已經不是為自己前途或為更好生活,而是覺得:我如果再不去,我對不起我女朋友,我作為一種挑戰,既然他們這樣絞殺我們,我們更加應該逃出來。」

他自己製作橡皮艇,用膠布粘,到水邊再吹起來,路上花了十多天時間,在聖誕節前一天到達香港。他說:「雖然我們的經歷,對整個民族來說,只不過是一個小水滴,但是希望這些歷史真實地保存下來,讓他們不會白死。」

廖先生說:「我已經70多歲了,不知道還能來多少年,但如果有可能,我都會每年堅持來拜祭。」

卒友們在紀念碑前紛紛憶說自己及同伴們逃港的經歷,辨認著碑上一個個熟悉的名字……紀念碑上,卒友袁家倫的詩句也傾訴著他們的衷腸:

雲霧罩海灘 雨灑吉澳山

出師身未捷 魂斷大鵬灣

昔日同上路 君卻未能還

相逢唯夢裏 淚雨濕衣衫

清香一縷縷 酒撒綠波間

願為自由故 捨命不悔嘆

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores