游泳比賽分秒必爭,尤其是短途賽事,每個細節動作都是勝負關鍵。理大團體研究以科技結合生物力學,利用先進的可穿戴式感測器及水下拍攝系統,通過捕捉及分析泳手的起跳動作及游泳姿勢,包括肢體動作及肌肉運用等數據,輔助教練設計合適的訓練方法,提升泳手的表現。結果成功讓參與研究的拔萃女書院(女拔)學生泳手於起跳速度較以往快0.127秒,游泳推進力平均提升約10%。

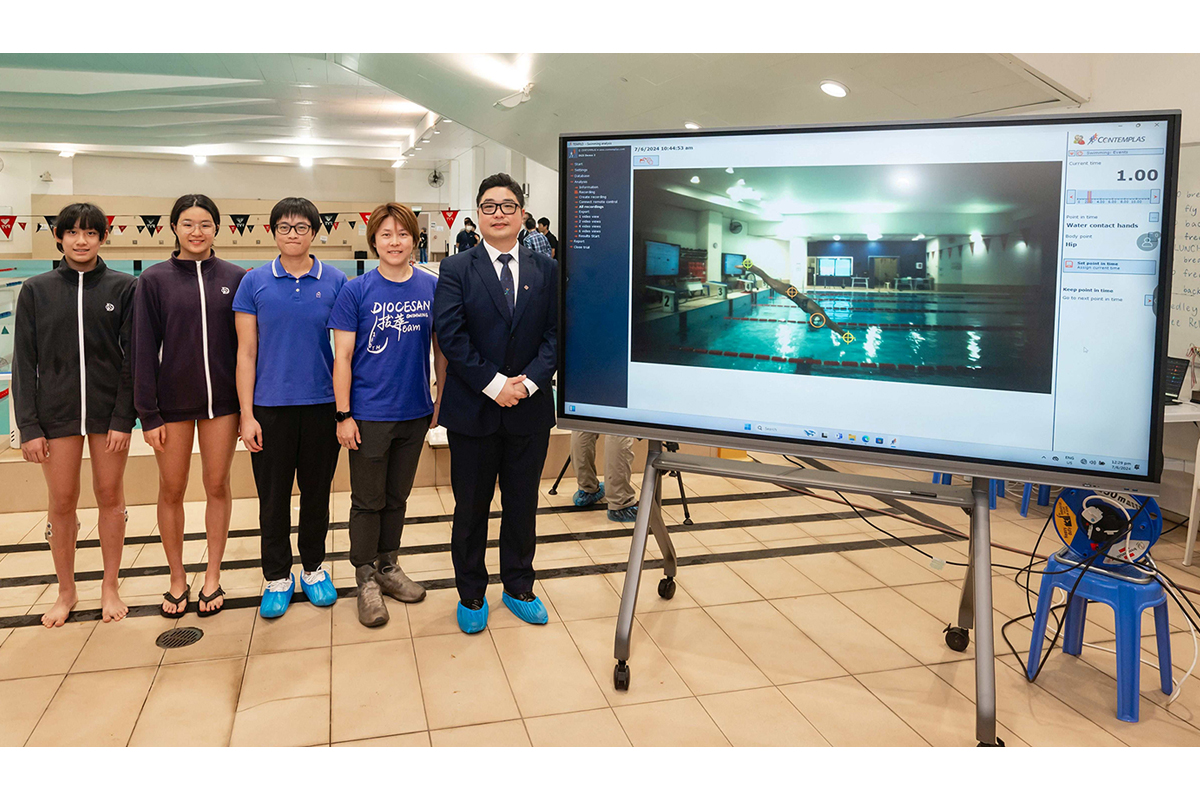

理大體育科技研究院與女拔簽署合作諒解備忘錄,共建「香港理工大學—拔萃女書院人工智能游泳科技實驗室」。由理大康復治療科學系助理教授蘇俊龍博士帶領團體,研究針對游泳運動員的重點訓練項目,研發和探討系統性的生物力學訓練方法對提升游泳表現的成效。主要研究泳手起跳動作分析、游泳推進力分析以及肌肉運用分析。

團隊表示,游水起跳講求時間、速度、起跳和入水角度,於是以水下表面肌電(Surface Electromyography)採集系統置於運動員小腿,實時捕捉起跳的瞬間動作,並配合反應時間測量器和影片分析軟件,即時提供起跳反應、入水角度及速度等數據,協助運動員及時改善起跳姿勢。

團隊邀請約30名女拔泳隊學生參與為期六星期,每星期兩次,每次20分鐘的起跳動作訓練。利用系統於訓練前後比較及分析參與運動員的起跳反應等數據,結果顯示參與運動員的平均起跳速度較以往快0.127秒。

對泳手的推進力進行分析亦有助改善泳速。團隊指,泳手的推進力源自划手及踢腿動作,而腹腰肌肉的穩定性有助增加划手及踢腿動作時產生的游泳推進力。於是運用水下表面肌電採集系統和游泳推進力測量器,分析運動員游泳時所產生的推進力,有助教練為運動員調整動作和制定合適的訓練方案,提升游泳表現。

團隊邀請約30名來自理大及本地體育組織的學生運動員,參與為期8星期、針對腹腰肌肉穩定性的肌肉訓練,並利用表面肌電採集系統和游泳推進力測量器評估運動員於游泳時腹腰肌肉運用的表現,以及游泳時所產生的推進力,結果發現參與運動員游泳時產生的游泳推進力平均提升約10%;以50米自由泳為例,速度加快0.02米/秒至0.03米/秒。

團隊同時為泳手肌肉運用進行分析,以防水可穿戴式表面肌電感測器和水下拍攝系統,捕捉運動員進行自由泳時起跳、游水及轉身的肌肉運用,包括手臂、肩膊、腳及軀幹等。

系統將於女拔校內游泳池進行測試,並邀請該校精英游泳運動員參與。團隊將與理大電子計算學系合作,結合影片運動分析、可穿戴式動作慣性傳感器,利用收集的數據來開發嶄新的人工智能模型,進一步提高系統的準確性。@

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column