人體食道中的黏膜細胞積累突變情況嚴重時,有可能會引發食道癌;雖然罹患食道癌的原因仍有待釐清,但一般認為除了年齡(中老年人居多)、性別(男性比女性多)等因素之外,日常生活對食道的各種慢性刺激,都可能導致食道癌。口腔癌則是發生在口腔的惡性腫瘤總稱,大部份屬於鱗狀細胞癌,會出現在口腔的任何部位,包括唇、舌、齒齦、口底、硬腭、頰黏膜、後臼齒三角區等。

兩種癌症的共同危險因子

臨床上發現,引發食道癌和口腔癌有一些共同的危險因子,例如:檳榔、煙草、酗酒、長期營養不良(缺乏β-胡蘿蔔素,維他命A、B、C、E,硒及鐡)、感染人類乳突病毒(HPV)等。

尤其是有嚼檳榔(含有生物鹼、多酚類化合物,其配料荖花含有黃樟素)、煙草(含有尼古丁、芳香胺、多環芳香烴、乙醛)和飲酒(含有乙醛)這3個習慣的族群,罹患口腔、咽、喉、食道癌等上呼吸消化道癌的風險,比沒有這3個習慣的族群高10.5倍。

此外,引發食道癌的危險因子還有含亞硝胺的食物(煙熏、燒烤、醃漬、加工肉品等食物)、熱飲(超過攝氏65度)、肥胖(坐式生活)、慢性胃食道逆流、巴雷斯特食道炎、腐蝕性食道炎、食道弛緩不能症、遺傳(胼胝症、普盧默-文森症候群)等;引發口腔的危險因子還有口腔牙齒因素(不合適的假牙、齒齦炎、口腔衛生不佳等慢性刺激)、遺傳(范可尼氏貧血症、先天性角化不良症)等。

同時罹患兩種癌症的機率

台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任賴建仲說,臨床觀察發現,食道鱗狀上皮細胞癌經常與其它的上呼吸消化道(口腔、口咽、下咽、喉、肺部)鱗狀上皮細胞癌同時或異時發生,而且癌化的細胞帶有相似的基因變異。

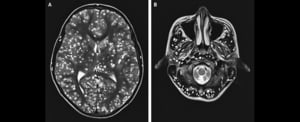

臨床上大約有5%~12%的食道癌患者,可能會同時罹患頭頸部癌或肺癌,因此在診斷和追蹤時,必須特別注意;反之,大約有5%~14%的口腔癌(包括口咽癌、下咽癌)患者,甚至高達40%,同時罹患食道癌,其中年齡小於50歲的初次患者,同時罹患這兩種癌症的機率更高。

口腔癌和食道癌的症狀

賴建仲表示,如果能早期診斷、早期治療癌症,器官功能保留會比較好,生活品質、預後情況也會比較好,所以一旦出現下列症狀,而且持續數週,務必提高警覺,即時就醫檢查。

口腔癌的症狀

口腔癌會出現口腔內持久不癒的潰瘍(同一位置、超過2週以上)、白紅斑、不明腫塊、不明原因出血、咀嚼吞嚥時口腔痛或耳朵疼痛、局部壓痛、感覺異常(麻木感)、舌運動受限、張口困難、吞嚥困難、構音障礙、口臭(腐爛味)、掉牙、體重減輕、頸部硬塊等症狀。

食道癌的症狀

早期食道癌的症狀通常不明顯,但隨著病情進展,會出現吞嚥時有異物感、漸進性吞嚥困難、吞嚥疼痛、飯後嘔吐、食物逆流、火燒心、體重減輕、胸痛、吐血、黑便、吞嚥時嗆咳、慢性咳嗽、反覆肺炎、聲音沙啞、頸部硬塊等症狀。

預防食道癌和口腔賴建仲強調,其實食道癌和口腔癌是可以預防的,所以「預防勝於治療」不是一句口號。雖然食道癌目前尚未有有效的篩檢工具,但落實健康生活方式,遠離致癌因子是必要且相對有效的防癌步驟。在此提出7個預防食道癌和口腔癌的方法。

1.拒絕致癌因子

遠離煙、酒、檳榔,以及避免食用含亞硝胺的食物、超過攝氏65度的熱飲和湯品。

2.實行均衡飲食

少食用加工食物,多食用原型食物、綠色蔬菜和新鮮水果,從中補充維他命C,有助於減少胃內亞硝胺的含量。

3.做好體重控制

適度地做運動,並養成持續運動的習慣,有助於消耗熱量,從而降低肥胖對身體造成的負荷。

4.安排定期篩檢

定期安排口腔黏膜、上消化道內視鏡等篩檢,尤其是有癌症家族史、癌症風險因素者。

5.定期牙科檢查

定期前往牙科做檢查,有任何口腔問題(牙齦炎、牙周病),或是不合適的假牙,都要及時治療。

6.考慮接種疫苗

考慮接種人類乳突病毒(HPV)疫苗,尤其是年輕族群,有助於預防與HPV相關的口腔癌和食道癌。

7.留意健康狀況

多留意自身的健康狀況,一旦發現疑似症狀,務必及早就醫診治。◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores