天然鑽石開採不易、價格高昂,於是科學家開發出人造鑽石降低成本,將它用於雷射、切割和光學等領域,但要造出高品質的人造鑽石需要一定的時間,而現在只要3小時就可以做出高品質的人造鑽石。

鑽石是地球上最堅硬的材料之一,具有最高的原子密度和熱導率,同時也是許多女性喜歡的寶石之一。不過天然鑽石的產量稀少且價格高昂,而人們每年的鑽石需求量約為2.92億克拉(約584公噸),目前開採的天然鑽石無法滿足需求,因此需要人造鑽石去填補。目前一顆具有高淨度的無色兩克拉圓形切割天然鑽石,通常要價在13,000美元左右,而實驗室培育的鑽石大約1,000美元。

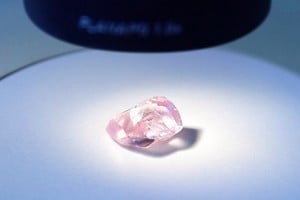

天然鑽石內部是由立體的碳原子結構組成,且碳原子的排列十分嚴格,僅有少數的其它元素(雜質)會進入鑽石之中。當氮(N)、矽(Si)或其它元素雜質進入天然鑽石內部,鑽石就會呈現出不同顏色。

例如,藍色是摻有硼元素、黃色摻有氮、棕色代表鑽石出現缺陷、綠色可能與暴露在輻射下有關。除此之外,天然鑽石還有紫色、粉紅色、橙色或紅色等顏色,而這些更是鑽石中的稀有品種,因此價值要比普通的天然鑽石更高。

科學家認為,天然鑽石可能需要在900°C到1,400°C的溫度、5至6 GPa(約6大氣壓atm)高壓下才能生成,且生成時間並不固定,因為它的產生不是一個連續的過程。

人工鑽石通常通過兩種方法合成,可以產生厘米級或更大規模的合成鑽石。第一種是化學氣相沉積法(CVD),主要是從碳氫化合物氣體中產生,大多由氧化鋯和碳化矽等為材料。

第二種是高壓高溫(HPHT),通用電氣公司的科學家在1955年使用了高壓高溫裝置,在7 GPa(約7atm)和1,600 °C的環境下合成出人造鑽石,鑽石晶體在該環境中5至12天即可產生一立方厘米的單晶鑽石。

雖然該方法成為主流,但生產的單晶鑽石尺寸容易受到限制。因此科學家在探索能夠在溫和的條件下合成鑽石的替代方案。

現在韓國基礎科學研究所(IBS)的科學家將混合液態金屬放置在石墨坩堝中,在含有甲烷(CH4)和氫氣(H2)的1,025°C溫度和常壓(1個大氣壓)的環境下,製造出鑽石晶體。這項成果於4月底被發表到《自然》雜誌上,獲得1.4萬次觀看和近70家媒體報道,文章排名相當靠前。

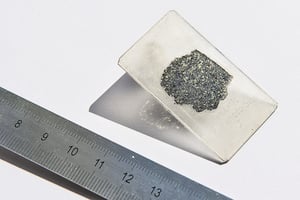

儘管這種方法產生的鑽石晶體直徑不超過100奈米,但形成的鑽石薄膜可以通過鹽酸溶液清洗掉表面的金屬,使其轉印到任何地方,且研究人員認為它最終可能會產生更大的晶體和更多的鑽石薄膜。

目前這些晶體和鑽石薄膜在先進的電子和光學領域受到重視,因為過去鑽石薄膜製作需要通過昂貴的設備才能用於電子產品上,現在這種方法可以大量減少鑽石薄膜的生產和移動成本。

2015年實驗室培育的人造鑽石僅佔全球鑽石銷售額的1%,但這些份額目前正在不斷增長,甚至有機構估計,現在已經佔到20%。

該研究的合作者韓國基礎科學研究所的物理化學家羅德尼·魯夫(Rodney Ruoff)對《科學》雜誌表示,世界各地的許多實驗室都在開展這方面的研究,若他們的研究有進一步的發展,將會改變實驗室培育鑽石產業。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores