1949年1月22日,李宗仁接任中華民國總統,與中共進行和談。在此氛圍下,政治犯被釋放。周作人也在其中。被釋放後,他前往上海學生尤炳圻的家暫住。

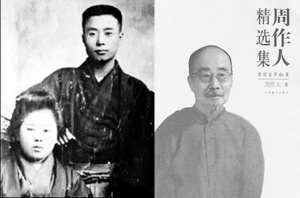

周作人沒有前往台灣 留在大陸初期短暫的安寧

曾在北大上過周作人課的台灣人洪炎秋在《所認識的周作人》一文中回憶:「周作人知道將被釋放,叫尤君寫信給我,說他想來台灣,問我有沒有法子安置。我就找了老友郭火炎醫師,向他借用北投的別墅供住,郭君滿口答應,我於是立刻回信給尤君,告訴他住所已有,日常生活費用,我和老友張我軍可以負責設法,可是他出獄後沒能即刻來台,後來就斷絕消息了。」

但不知甚麼原因,周作人沒有前往台灣,也拒絕了胡適離開大陸的建議,反而回到中共佔領下的北平。他給周恩來寫了一封六千多字的長信,做了自我檢討,大概是想得到中共的接納。由於中共本身亦曾與日軍勾結,也曾幾次賣國,所以對周作人這個漢奸的投靠並未拒絕。

中共1949年10月建政後,周作人搬回北京八道灣的老房子,專心翻譯歐洲古典文學和寫作,以稿費維持生計。從1952年8月起,他出任北京人民文學出版社編制外特約譯者,每月預支稿費200元人民幣,按月交稿。

1957年「反右」運動中,周作人在北京圖書館工作的兒子周豐一被劃為右派,停發工資,讓他的經濟負擔大增,他只好給中共領導人寫信,他的稿費此後增加到每月400元人民幣。這在當時可不是筆小錢。

人民出版社負責與周作人聯繫的編輯文潔若在《晚年的周作人》一文中寫道:周作人翻譯了不少日本古典作品,時間跨度達一千多年。每一部作品,他譯起來都揮灑自如,與原作不走樣。最難能可貴的是,不論是哪個時代的作品,他都能夠從中國豐富的語彙中找到適當的字眼加以表達。這說明周作人中文和日文的造詣都很高,只可惜,人品與學品不在一個檔次上。

1964年9月起,「社會主義教育運動」進入高潮,周作人的稿費又被減至每月200元人民幣,當時他的妻子羽太信子已去世。

文革時期境遇悽慘 周作人申請安樂死

文革爆發前,出版社聯繫周作人翻譯的最後一部譯稿是《平家物語》,他在文革前翻譯出了前七卷。

1966年2月的一天,周作人到街上購物,不小心跌倒了兩次,在鄰居的幫助下,才回到住所。可能是擔心跌倒是高血壓引起,周作人還找醫生量了血壓,結果正常。靜養之後,依然靠撰文為生。

同年文革爆發後,出版社業務停頓,並於當年6月停發了周作人、錢稻孫的預支稿酬。此時,他們所譯的作品早已被斥為「大毒草」,而在上級指示下利用他們的專長組織翻譯的出版社領導則被痛斥為「招降納叛」,還被關進了「牛棚」。

《晚年的周作人》一文透露,出版社的稿酬斷了後,周家上下八口人就只能靠周豐一、張菼芳夫婦微薄的工資來維持,日子過的很緊張。由於周作人不屬於任何單位,也就享受不到公費醫療。一次,張菼芳陪著周作人去協和醫院看病,確診為前列腺良性腫瘤。還是一位並不寬裕的好友借了他50元作醫藥費。

1966年8月22日,在毛的鼓動下「造反」的紅衛兵們也衝進了八道灣周作人的家中,首先砸的就是其母的牌位。

周母是1943年去世的,她的牌位和周作人的女兒若子、周建人的兒子豐子的牌位一道,一直供奉在周作人家的佛龕上。沒想到,「破四舊」將這些牌位全部砸毀。

24日,紅衛兵再一次來到周家,將房子查封,並將周作人拉到院中的大榆樹下,用皮帶、棍子抽打。為首的紅衛兵看到周作人年邁,就提醒手下的小將們:「不要打頭部,得給他留下活口;好叫他交代問題。」

待到中午周豐一回家,紅衛兵們遂將「革命的怒火」發洩到他的身上,對其一頓暴打。54歲的周豐一右腿被打壞,當時就昏死過去,直到二十多年後還有後遺症,腿經常發麻,行走不便。自然,周作人的幾個孫男孫女也跪在旁邊「陪綁」。

不僅如此,紅衛兵們還佔據了後罩房後加蓋的一大間屋子,監視周家人在外「反省」。周作人只好蜷縮在後罩房的屋檐底下,後因支持不住,躺倒在地上。這樣過了三天三夜,他們靠著老保姆悄悄送來的食物維持著。

後來下起了雨,張菼芳便硬著頭皮去找紅衛兵,央求對方好歹給個安身之地。紅衛兵於是讓周作人睡在洗澡間,其他人待在東邊的屋子裏。夏末初秋,格外潮濕的澡堂裏蚊子很多,曾經養尊處優的周作人被咬的體無完膚。

不久,周豐一作為「摘帽右派」,被揪回北圖關進「牛棚」。半個月後張菼芳再次向紅衛兵求情,算是在廚房的北角給周作人東拼西湊搭了個鋪板床,讓他睡在那裏。

紅衛兵還為周家規定了生活標準:老保姆是十五元,周作人是十元。他們向糧店打了招呼:只允許周家人買粗糧。周作人因牙口不好,一日三餐只能就著臭豆腐喝點玉米麵糊糊。由於營養不良,又黑間白日囚禁在小屋裏,他的兩條腿很快就浮腫了。

在中學當老師的張菼芳,每天還得到學校去集中學習。但回家的路上,她不時地到藥鋪去為公公買點維生素片,或到副食品商店去買些鬆軟的糕點。待監視的紅衛兵睡熟後,就躡手躡腳地踅進小屋去,偷偷塞給周作人。周作人每次都感激涕零地念叨:「我還不如早點死掉算啦,免得這麼牽累你們。」

據說,當年9到10月間,他兩次給派出所寫過「呈文」,這可能是他一生中最後的文稿,「呈文」大意說,他已年過八旬,在延長生命,也只是徒增家人的負擔,因此懇請公安機關,允許他服安眠藥「安樂死」。可是他並沒有得到回覆。

隨著時間的流逝,紅衛兵的監視也就沒那麼嚴了。每當監視的紅衛兵出去,張菼芳就將周作人攙扶到戶外,呼吸些新鮮空氣。天冷後,她還給周作人裝上了爐子,並用舊報紙把窗縫糊嚴。就這樣,總算將1966年的嚴冬對付過去。

最後的結局

1967年5月6日,似乎與往常並沒有不同。早晨周作人喝了老保姆熬好的玉米麵糊糊,老保姆並沒有發現有甚麼異常情況。可是等到下午兩點多鐘,住在同院的鄰居偶然隔著玻璃窗往裏看了看。只見老人趴在鋪板上一動也不動,姿勢很不自然。他感到不妙,便趕緊打電話給張菼芳,把她從學校喊了回來。

張菼芳趕回家後,發現周作人全身早已冰冷,應該是正要下地來解手時猝然發病的,連鞋都沒來得及穿。時年83歲。

在當時的情形下,周家人沒有辦法把遺體送到醫院去查明死因,只好匆匆銷了戶口,送到八寶山去火化了事,骨灰盒也暫時存在那裏。但按照規定,三年後必須取回,否則將被處理。三年後,周家人或插隊,或去五七幹校,各奔東西,周作人的骨灰不知去向。

周作人1964年在八十歲生日時曾作《八十自壽詩》,最後兩句是「低頭只顧貪遊戲,忘卻斜陽上土堆」。或許周作人彼時已有預感:貪戀文字遊戲的自己,終究逃不脫人生的又一劫,誠所謂壽則多辱也。(全文完)◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores