經過三個月的逐吋檢查、清洗和修理,約恩‧瓦杜姆(Jorgen Wadum)教授將荷蘭繪畫大師維米爾的經典畫作《戴珍珠耳環的少女》的輝煌,呈現給了全世界。這次修復距上次修復,22 年的時光過去了,「不久前我在(荷蘭)莫瑞泰斯皇家美術館,鼻子幾乎碰到她眼前,我覺得她還是那麼璀璨。」瓦杜姆在紐約弗里克收藏館(Frick Collection)開講透視和繪畫技法前這樣說道。

《戴珍珠耳環的少女》 何以一直那麼亮眼?

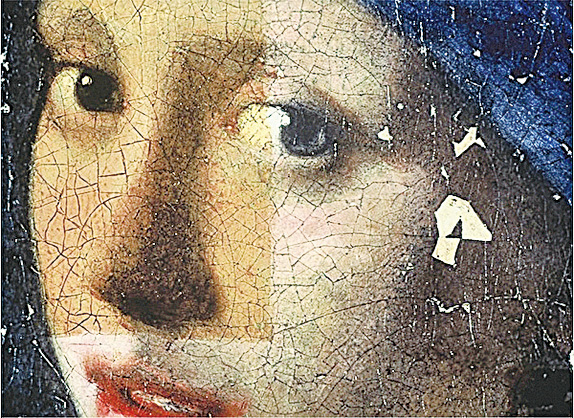

這幅被稱作「北方蒙娜麗莎」的名畫,出自17世紀「荷蘭小畫派」代表畫家約翰內斯‧維米爾(Johannes Vermeer)之手,構圖也和《蒙娜麗莎》同樣簡單。畫面捕捉到了女孩凝視的目光,但對地點、她的身份,以及她為何戴著這樣一隻巨大的珍珠耳環,沒作任何交代,平添神秘感。問世350多年來,這幅畫吸引著一代代觀眾投射自己的想像。

「這幅畫與其說是人像,不如說是『戀愛』的畫像。」在紀錄片《銀幕展覽:戴珍珠耳環的少女》(Exhibition on Screen: Girl with a Pearl Earring)中,收藏這幅畫的荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館(Mauritshuis)館長埃米利‧戈登克(Emilie Gordenker)如是說。

圍繞這幅畫已有不少小說問世,如齊瓦利埃(Tracy Chevaliers)的同名作品,還有電影和紀錄片。只需看看全世界有多少人在學著畫她,就知道她受歡迎的程度。

瓦杜姆使用外科醫生用的顯微鏡,全神貫注地進行精確修復,延長了她的藝術生命。「我很高興色料和調和劑沒褪色,它們保持住了。」他說。

瓦杜姆觀察維米爾的每個筆觸。對維米爾這幅畫作,瓦杜姆的一些洞察可能是畫家本人都沒意識到的,比如,他可以看出維米爾畫筆上當年有多少根毛留在了未乾的顏料中。

「重整」

瓦杜姆20幾歲時,在一家瓷器廠畫花紋,覺得很無聊。當時他和女友開車旅行,不料發生車禍,女友不幸罹難。說起他在醫院待的3個月,他說:「我有足夠的時間讓骨折的雙臂和雙腿癒合,那時我就決定集中精力做些更需要智慧的事。」

時光飛逝,幾年之後,他已經在從事大師畫作的修復,要修好一幅畫,花的時間和他身體癒合的時間差不多。

「古代大師們調顏料的方法使我著迷。這個過程不僅僅是修復損傷,也是去了解大師畫作顏料的調製和老化情況,了解怎麼會出現損傷,顏料為何開裂、剝落,甚至於全面脫落。即使你能想出各種花俏的材料來修補、重畫,你也需要體會,思考在尊重藝術品完整性的同時能做甚麼。」他說。

美學價值的保存、藝術史,以及對繪畫材料的科學理解,正是這三者的完美組合,讓瓦杜姆幾十年來興趣不減。

古畫修復兩大派

藝術品修復領域,對外界來說是由專家執掌的一片封閉天地。不過當瓦杜姆在1994年修復《戴珍珠耳環的少女》時,他是在一個玻璃房裏工作的,任憑公眾觀摩。整個過程都是透明的。有個國際專家委員會確保一切按計劃進行,同時,也不斷以對話形式向公眾解釋——修復者們汲取過去的教訓,不想在任何方面引起譁然。

古畫修復界有兩大派。「南歐派」認為,不必清除所有老化發黃的保護漆(varnish,又稱凡尼斯),只要修飾損壞的部份就好,主張將藝術品作為考古文物來對待。而「北歐派」則傾向於清除歷次修復時罩上的所有保護漆,儘可能接近藝術家當初想呈現的樣貌。換句話說,南歐派會保留老化跡象,顯出歲月之痕;北歐派則將藝術品視為活生生的工藝,只要在處理過程中能夠不出差錯,就可以將其修復如初。

瓦杜姆解釋說,儘管清除保護漆的方法從北到南都是一樣的,但尺度上差異很大。「因為,留下的那層保護漆是甚麼呢?是原來的清漆,還是只是清漆的殘留物而已?」他指出,隨著時間推移,這些不可溶物質發生化學反應,變得更不易溶解,會在將來影響畫面品質。

20世紀初期,出現一種頗為浪漫的理念,即古代大師的作品應該有種昏黃的調子,就像《蒙娜麗莎》那樣,這種理念一直盛行到20世紀60年代。「人們覺得,古代大師的畫作似乎應該掛在那些喝著干邑、抽著雪茄的博物館館長的辦公室裏。」他說。「19世紀以來,西方文化一直以頹敗為美,黃色的保護漆被認為是原作的一部份。」瓦杜姆說。

但黃色保護漆可能損壞畫面,而且隨著時間推移會變得酸性更強。它與顏料的老化不同步,會越來越硬,緊緊漆住顏料表層,會導致顏料某種程度的剝落。

瓦杜姆的目標是安全地清除先前多次修復中罩上的清漆,並儘可能按大師的原意來修復損壞的部份,即使這很大程度上靠臆測。要做這種「整形手術」,並不意味著要用與原來一模一樣的材料。他採用了可逆性材料,將來不須使用強溶劑就可輕易去除。「所以半世紀到一個世紀後,無論你出於甚麼想法要拿掉我們添加的東西,想做全新修復,你都可以放心去做,原畫的顏料全無毀壞風險。」他說。

針孔與繩子之爭

作為維米爾專家中的專家,瓦杜姆知道不少關於其技法的觀點。他確信大師沒有像其他學者說的那樣使用暗箱(Camera obscura)——發明家蒂姆‧詹尼森(Tim Jenison)在電影《蒂姆講解維米爾》(Tim's Vermeer)中就是這樣說的。

「我知道他有17幅繪畫在滅點位置有個針孔。」瓦杜姆說:「這裏必定是插了一根小針,上面繫著一根繩。作畫的時候,他可以一手拿著這根繩,確保後退線(消失線)指向滅點。當時許多藝術家都用這個方法,當他們想要保證透視準確,差不多都會這樣做。」

單單這種簡單的發現,就讓維米爾依賴暗箱創造準確透視的說法站不住腳。

瓦杜姆寫了一篇書評,書的題目是《維米爾的相機:揭開名畫背後的真相》(Vermeer's Camera: Uncovering the Truth behind the Masterpieces),作者是倫敦城市大學教授菲利普‧斯泰德曼(Philip Steadman)。從斯泰德曼的網站來看,他對瓦杜姆的批評不太高興。

在瓦杜姆看來,維米爾繪畫形像邊緣模糊,並不是因為大師透過暗箱的老舊鏡頭觀察對像。他認為大師是用最簡單有效的手段創造出了令人信服的透視,而不是透過鏡頭隱約看到顛倒的圖像,再加反轉,以正確方向呈現在畫布上。瓦杜姆認為,維米爾可能更多受到萊昂納多‧達‧芬奇(Leonardo da Vinci)主張的「暈塗法」(sfumato)的影響,從而畫出柔和的過渡而不是尖銳的輪廓。

就《戴珍珠耳環的少女》來說,瓦杜姆解釋,少女的雙眸完美地成為畫面焦點,其餘部份則多少有些模糊。他認為,維米爾很清楚觀眾的眼睛會自然找到畫面焦點,由此也知道如何引導欣賞者的視線。

「為了讓你對這幅畫感到更強烈的情感依戀,他模仿了失焦的效果。」他說:「事實上,當我們的目光被吸引著去直視女孩的雙眸時,會投射出我們自己的內心狀態。」

儘管對畫作和畫家有深入的解讀,瓦杜姆還是很謙虛,正如他在採訪結束時所說:「年紀越大,你就越意識到你所知道的東西太少。」◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores