中國的汽車供應鏈企業正跟隨車企加快海外布局,瞄準歐美和東南亞市場。業內人士甚至稱「不出海,就出局」。經濟學者和分析人士認為,中國企業此舉旨在規避歐美的制裁。

6月24日,中國汽車技術研究中心有限公司旗下的中汽信科聯合其它機構發布了《2024中國汽車供應鏈出海企業榜單》。中國汽車技術研究中心有限公司是經中共國家科委批准成立的科研院所,現隸屬於中共國務院國有資產監督管理委員會。

中汽信科稱,供應鏈企業跟隨車企出海是當前最主流模式。隨著車企、特別是新能源汽車在海外市場擴張產能,中國國內的供應鏈企業為了適應車企需求也會選擇就近建廠。供應鏈企業出海不僅能降低運費和關稅成本,還能鞏固其在全球市場的地位。

中汽信科認為,車企出海需要經歷產品出海、產能出海和產業鏈出海等主要發展過程。目前,行業正逐漸過渡到供應鏈跟隨車企出海的新階段。中汽信科的調研顯示,中國供應鏈企業海外布局主要地區分別是歐洲、北美和東南亞,這些區域也是中國汽車出口的主要市場。

早在6月1日,中國汽車工業協會就發表了一篇文章,稱中國汽車供應鏈企業正處於「百年變局的歷史性時刻」,強調企業不僅要「走出去」,更要「走進去」,並稱「出海勢在必行」。

文章稱,中國汽車工業協會近期舉辦了一場論壇,探討中國汽車供應鏈在全球如何進行布局。不少業內人士稱,不只是整車製造企業,供應鏈企業也在計劃出海。長三角新能源汽車產業鏈聯盟秘書長、浙江省新能源汽車產業聯盟秘書長姚曉冬在論壇上稱:「不出海,就出局!」文章稱,這句話已經成為當前的行業共識。

分析:中企加速出海是為規避美歐制裁

6月26日,旅美經濟學家黃大衛在接受大紀元記者採訪時表示,中國汽車供應鏈企業加快出海有兩方面原因。

黃大衛表示,一方面是為了規避歐美的制裁。他說,中國出口商品的高利潤通常來自於歐盟、美國和加拿大等市場。儘管中國的汽車市場已經在拉丁美洲、非洲和中亞等地擴展,但這些地區的消費量有限,銷售價格也不盡理想,盈利空間較小。中企在這些地方設立生產基地也有助於節省運輸成本。他認為,中共當前加快出口的戰略並非針對亞非拉國家,而是試圖將中國電動車的生產基地轉移到東南亞或歐盟內的東歐國家,以避開歐盟和美國對中國電動車實施的懲罰性關稅措施。

他進一步表示,另一方面,由於中國的電動車長期以來一直得到中共政策的支持,每銷售一輛車就能獲得政府補貼。然而,經過十幾年的發展,中國未來三到五年的汽車購買力已經消耗殆盡。國內市場基本上已經沒有太多消費能力,因此,中國汽車企業唯有加速出海,否則就可能出局。

曾在中國多家公司擔任市場部高管的陸遠行也表示贊同。他對大紀元記者表示,中國汽車供應鏈企業加快出海,表面上看是為了降低採購成本和關稅負擔,實際上與制裁問題密切相關。

陸遠行表示,歐美對中國汽車加徵關稅實施制裁,這些汽車的銷售肯定會受到影響。如果整車無法銷售,那麼提供包括電池、電子控制系統和所有其它零部件的上游企業都將受到影響。但現在中國企業正將供應鏈擴展到歐美和東南亞市場,這些企業實際上等於變成了外企,將和當地的就業及稅收等很多方面成為利益共同體。這樣一來,歐美如何實施制裁?因此,這些中國企業想要以此方式與海外市場形成利益捆綁,以達到影響甚至規避歐美制裁的目的。

中共大量傾銷 歐美嚴厲反擊

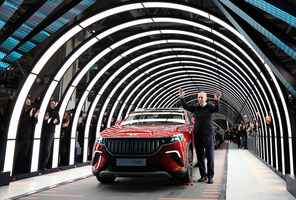

中國汽車出口在近幾年呈現爆發式增長。2013年至2020年,中國汽車出口數量一直在100萬輛左右波動,高點也不過104萬輛。2021年,中國汽車出口跳漲至202萬輛,隨後兩年又分別增至311萬和491萬輛。2023年,中國超越日本,成為全球第一大汽車出口國。

在近年新能源汽車的高速發展中,中國已建立了完整的電動車產業鏈。中國汽車工業協會的文章稱,中國汽車零部件企業參與全球市場的模式已經從產品貿易發展為全產業鏈輸出。除了傳統零部件出口,動力電池、智能座艙等領域也已成為汽車出海的新熱點。

從出口地域看,歐洲、中東等地近年來已是中國汽車重要的出口目的地,東南亞、墨西哥等也成為出海新熱門。

然而,被中共政府頻頻誇耀的電動汽車出口業績增長引發了美國和歐洲方面的擔憂。美國、歐洲都指出了中國產能過剩的問題。歐盟認為,這是中共向歐洲市場傾銷廉價電動車的原因。中共的傾銷力度之大,以至於美國和歐盟正準備對這些產品徵收高額關稅。

歐盟委員會於2023年10月對中國產電動汽車啟動反補貼調查,並於2024年6月12日發布初裁結果。歐盟認為,中國產電動汽車因享受政府補貼而具備更強的市場競爭力。歐盟將從7月4日起對中國生產的電動汽車加徵臨時反補貼稅,並計劃在11月將其轉為正式關稅。不同車企面臨的加徵稅率從17.4%至38.1%不等。

今年5月14日,美國白宮發布公告,宣布對從中國進口的180億美元的產品加徵關稅,其中電動汽車的關稅將從25%升至100%。此外,鋰離子電動汽車電池的關稅率從7.5%提高至25%。白宮表示,此舉旨在保護美國工人和企業。

今年4月,美國財政部長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)訪華期間提出了「產能過剩」的問題,並點名中國的電動汽車、太陽能電池板和其它清潔能源產品。隨後,中共黨魁習近平訪問歐洲期間,歐盟委員會主席馮德萊恩也就中國的產能過剩問題向習近平施壓。

中國汽車供應鏈企業加速出海會有何影響?

黃大衛認為,中國汽車供應鏈企業加速出海會給中國國內經濟帶來非常負面的影響。首先,這些企業將獲得中共的資金支持,但這些資金實際上來自於老百姓,而老百姓既未能分享到這些企業的好處,卻需為此付出代價。

黃大衛說,其次,供應鏈企業加速出海對於其所在國家的就業和房地產等方面會有幫助,但相應地也會大幅減少在中國所用到的人力資源,導致中國國內汽車生產業的失業率增加。

他還表示,中國企業依賴政府補貼來提升在歐美市場的競爭力,而歐美企業儘管也有補貼支持,但主要依賴自主經營。因此,在面對中共政府的財政支持時,歐美企業會顯得很脆弱。中共採取廉價傾銷策略,對歐美的傳統汽車製造業造成了重大衝擊。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores