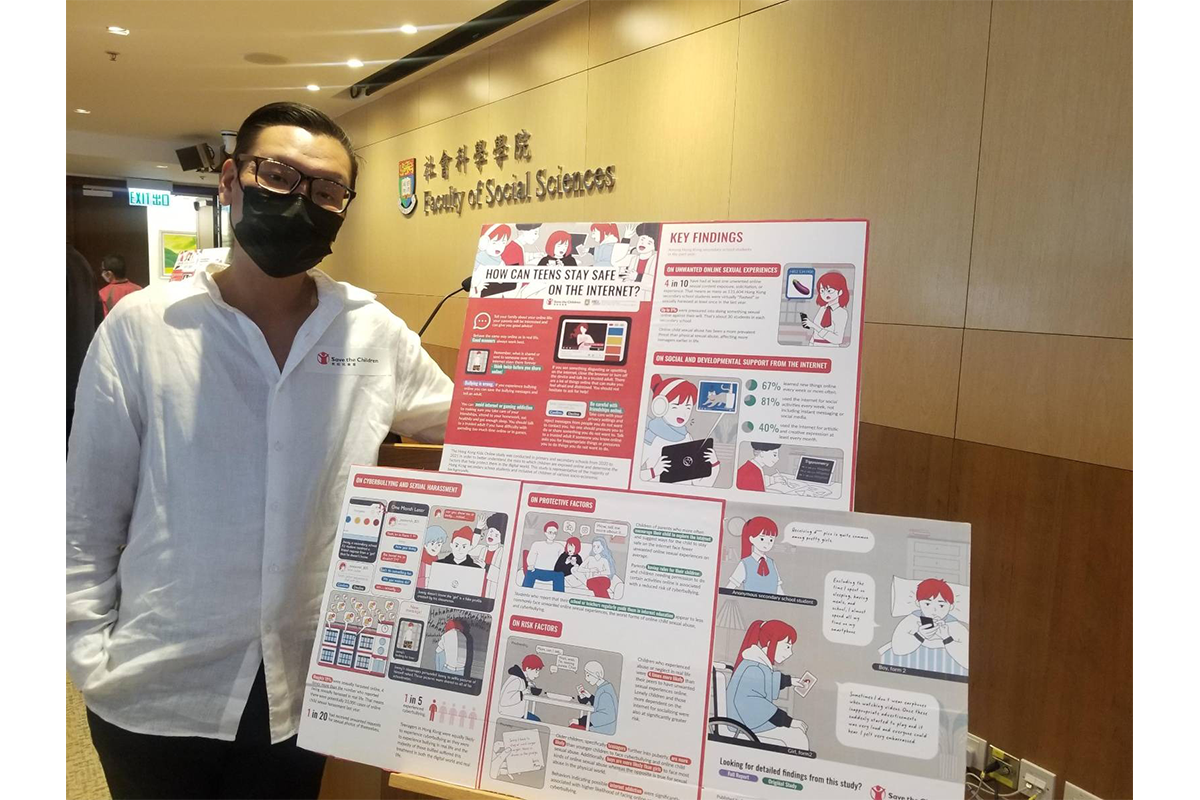

現今香港人人機不離手,網絡世界無遠弗屆,兒童和青少年沉迷上網同時亦增加了網上欺凌及性騷擾的風險。香港救助兒童會最近與港大研究團隊合作,了解兒童在互聯網上面臨的風險,調查結果顯示,每10名中學生中就有4名在過去一年內至少一次遭受虛擬性騷擾,而每5名香港兒童中就有1名遭受網絡欺凌。

香港救助兒童會與香港大學社會工作及社會行政學系的研究團隊合作進行「香港兒童在線」研究報告,希望透過了解兒童在互聯網上面臨的風險,並對網絡安全作出建議,是次調查對象是界乎8至17歲的兒童及青少年。結果顯示,每10名中學生中就有4名在過去一年內至少一次遭受虛擬性騷擾,包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗,相當於超過130,000名香港中學生。而於現實生活中曾被性虐待或被漠視的青少年,在互聯網上遇到不良性體驗的機率,是朋輩的四倍,去年每5名香港兒童中就有1名遭受網絡欺凌。報告指青少年面臨重大網絡安全風險,亦對他們帶來無比傷害,情況令人擔憂。

調查報告的共同研究員、香港大學社會科學院副教授及臨床心理學家黃蔚澄表示,這一代的年青人近乎一出生就已經接觸互聯網,網絡世界成為了生活的一部分,因此可以上網,就會出現網上欺凌及性騷擾的風險。黃蔚澄指整體而言,網上欺凌屬網上挑釁行為,其他則包括網上取笑、責罵、誣衊別人,有外國研究顯示,於24歲前曾遭網上欺凌便有9%-35%,但當中少於25%受害者會選擇報警,少於10%受害者會告訴家長。外國亦有研究報告顯示,網上欺凌跟自殺有關,因為網上欺凌引致萌生自殺念頭上升15%,而引致自殺行為上升8.7%。

黃蔚澄稱,疫情前,現實生活中受欺凌的會比受網上多,而網上的性虐包括收到性訊息、色情廣告及色情相片,這又與現實性虐有所不同,可能跟用戶於網上搜尋資訊有關,而相關的網站及搜尋器記錄了用戶的瀏覽資料,收集相關數據後便可能發放性訊息、色情廣告及色情相片,雖然現實世界的性虐較嚴重,但網上性虐的受害期則較長,頻率亦較高,因為只要上網就有機會遇到。

至於青少年及兒童遇到網上欺凌及性虐對他們的影響方面,黃蔚澄指影響主要有四方面,「首先是情緒,受害者會覺得羞愧,質疑是否自己的錯?自己的行為有問題?為了避免再次受傷害,他們於行為和感情上會刻意孤立自己,避免跟別人接觸。他們會憎恨施害者,也會憎恨自己。因不能刪除訊息,即使刪除頁面,於瀏覽器開新的一頁,色情廣告及訊息也會彈出,他們會有無力感。其二是心理方面,他們可能患上焦慮和抑鬱,甚至自殺。第三是行為,青少年及兒童因不知道如何解決問題,有可能會服藥麻醉自己。被欺凌,他們會不願返學,甚至停學,有機會變成隱閉青年。第四是生理影響,他們可能會失眠、飲食失調、少運動,結果導致身體轉差。」

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示,網上性騷擾和欺凌對兒童的情緒及社交發展有深遠的傷害,對心理健康亦會受影響,包括感到被威嚇、被責備、羞恥和內疚。因此呼籲社會各界須盡一切努力保護兒童免受任何形式的傷害。

至於會否需要對兒童及青少年進行禁網,黃蔚澄強調首要是教育及灌輸青少年,如於網上欺凌或性虐別人,會有何嚴重後果,亦要他們知道上網的風險。同時家長亦應多關心子女的網上生活,例如子女打機時間長,就要叫他們休息,多花時間於運動及活動上,當子女受網上欺凌或性虐,要照顧他們的感受及疏導情緒,如有需要就向學校求助。司徒恩認為網絡生活是現實生活的一部分,兩者密不可分,對弱勢兒童尤其重要。成人應教導他們如何保護自己,而非禁止上網。加上老師和家長人生經驗較豐富,青少年一旦遇上事故,也能安撫青少年的情緒。而師生間應建立溝通及互信關係,多留意學生行為上的變化,最重要是給予「與他們同行」的訊息。@

------------------

請訂閱新官方YouTube頻道:

https://bit.ly/2XxPrsd

✅立即支持訂閱:

https://hk.epochtimes.com/subscribe

✅直接贊助大紀元:

https://www.epochtimeshk.org/sponsors

✅成為我們的Patron:

https://www.patreon.com/epochtimeshk

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores