早前因主辦「南來作家手跡遺物展」而鬧出連篇笑話和侵權爭議的「香港文學舘」,27日終於在灣仔茂蘿街7號開幕。來賓包括中聯辦和特區政府的官、甚麼作聯會長、「立法會議員」之類,特首李家超也透過視像用普通話致辭。

有網友傳來演講辭,特別引述以下一句:「一代又一代的香港作家,一直以文字創作,寫下無數優秀的文學作品。」奇怪,難道塵世間有「作家」不是「以文字創作」嗎?按照這種疊床架屋的句法,「特首講嘢」四字大概也要擴充為「特首一直用口說出肺腑之話」了。

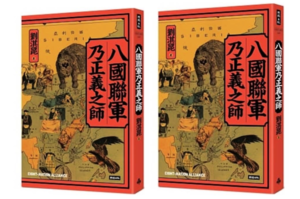

當然,我也不排除李家超可能看過《中國作家素描》一書。此書1984年由台北遠景出版,編者為李文庸(筆名慕容公子、董夢妮),全書由不同作者的文章結集而成,介紹幾十個作家。書名所謂「中國作家」,其實全是台灣和香港作家,包括金庸、倪匡、白先勇、戴天、古龍、亦舒、高陽⋯⋯那時代的大陸作家則一個也沒有。

當年台灣主流對「我們中國人」這類說話並不敏感,香港就更多不抗拒中國身份認同的人,所以這本我覺得有點名不副實的《中國作家素描》並沒惹起爭議,相信知道此書存在的人也不多。

根據書中內容,我估計文章全部來自八十年代初期《香港周刊》一個叫「香港作家素描」的系列。這本書「素描」得最多的,其實是當年的香港專欄作家。那年代(其實現在也是)靠寫字搵食絕不輕鬆,由於稿費微薄,職業作家至少要日寫萬言才能維持生計。

一日寫一萬字,普通人會覺得難以置信,但在當時的專欄作家來說,這似乎是基本要求。就我記憶所及,能日產一萬至三萬字(留意,是「日產」,不是只寫一日)的作家包括倪匡、三蘇、江之南、馮嘉、何行、林冰、怡紅生等。

當年甚至已有類似「語音輸入」的寫做法。例如擅長寫鴛鴦蝴蝶派小說、原名余寄萍的老報人「怡紅生」,全盛時期能日寫萬多字。他的寫作習慣是這樣的:「每天起床,閱讀報刊,吃過早點便開始寫作,再吃中飯又埋頭爬格子,中午休憩一會再寫,吃完晚飯便回報館上班……其生活如『苦行僧』般堅毅!」

據作者「阿基」說,由於余先生工作繁重,「唯有如一些大牌作家般,將文字程序用錄音機錄好,然後播出來給那個『槍手』聽」,槍手寫好後,余先生便由頭讀一遍,有問題的地方就刪改,一絲不苟。世上大概只有昔日香港,才會孕育出這類瘋狂多產的作家!

令人意想不到的是,《中國作家素描》有一篇居然是「超級大畫家董培新」——眾所周知,董培新是畫插畫的,連題目也稱他「大畫家」,怎麼會包括在「中國作家」的行列之內,跟金庸、倪匡、亦舒、李碧華等人齊名呢?我不明白。但如果李家超看過這本書,也難怪他要強調「以文字創作」的「作家」了。

本文獲作者授權轉載自「馮睎乾十三維度」Patreon

(編者按:本文僅代表專欄作者個人意見,不反映本報立場。)@

------------------

💎成為會員 📧訂閱電子報

https://hk.epochtimes.com/subscribe

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand