繼夜繽紛後,香港政府力谷會展經濟,希望透過舉辦盛事吸引遊客並刺激經濟,唯統計顯示,政府列為盛事之中的周年性展覽,入場人數較疫情前最多下跌接近四成。本報記者翻查資料,發現部份參與人數有升幅的項目跟人口老化、移民有關,間接反映香港經濟前景。而政府推算210場盛事的經濟增值,亦僅佔2024年最樂觀經濟總量預測之3%。跟外國一場大型項目成全球焦點比較,香港政績型堆砌數字反而令盛事失焦,難怪輿論認為香港盛事「谷唔起」。時事評論員王岸然更認為現時仍未看到結構性轉變。

香港政府的《香港盛事年表》中,發現共有17項逾10年舉辦歷史的周年性展覽「盛事」,部份展覽入場人數下跌三成至四成。根據統計處服務業統計摘要報告,2023年過夜的會展旅客人數接近130萬名,較2019年下跌23.2%,外國來港參與會展的旅客仍未重返疫情前水平。

除外國商人外,香港展覽主題亦針對香港本地需求,部份展覽入場人數變動反映出香港經濟及人口結構變化。例如跌得最多的國際印刷及包裝展,入場人數為一萬名,較2018年跌37.5%。美國證券商Charles Schwab研究報告用包裝箱需求來推測美國經濟前景,量度製造業及貿易對出貨的包裝箱的增減。以此推論香港的包裝展入場人數下跌,可能預示各項貿易的需求減少,亦跟香港零售及旅遊業疲弱的情況吻合。

此外,入場人數跌幅較多的包括文具及學習用品展(見表),以及嬰兒展,分別下跌31%及19%,以上兩個展覽的主要需求來自嬰兒及學童,近年香港人移民,令香港幼稚園出現倒閉潮,而去年香港生育率亦降至有紀錄以來最低。相反,國際醫療及保健展入場人數上升4.35%,活動新聞稿引述香港貿發局主席林建岳博士開宗明義表示活動主要跟人口老化有關,亦反映香港的實情。

值得一提,香港已辦五屆的「國際移民及置業博覽」入場人數及參展商數字穩步上升。本報記者翻查歷屆新聞稿及社交媒體宣傳紀錄,「國際移民及置業博覽」參展商由2020年首屆的60個,穩定增長至2024年的超過100間,另外,2022年首次公布已登記入場人數,由當年的約3萬名升至今年的超過3.5萬名,升幅接近17%,反映移民較其他主題展覽更有需求。

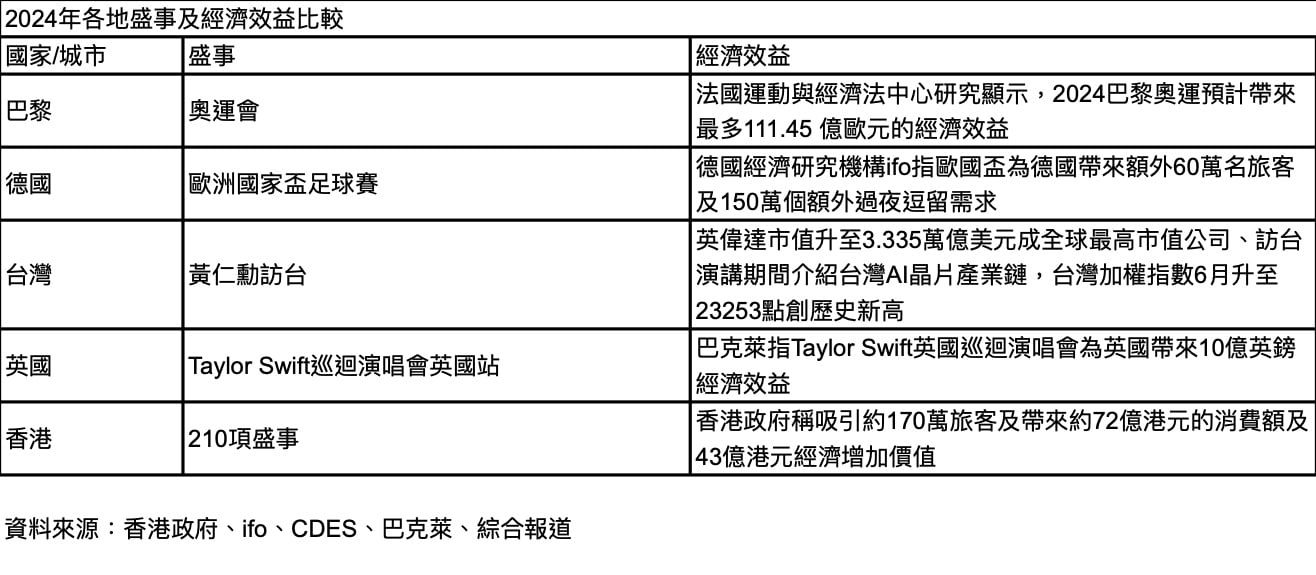

香港政府5月公布2024年全年有210項盛事,預計全年盛事會吸引約170萬旅客參與,為香港帶來約72億港元消費額及43億港元經濟增加價值。香港展覽會議業協會曾委託進行的「香港展覽業對香港經濟的整體貢獻研究」,顯示2016年展覽業為香港經濟帶來約529億港元收入,相等於當時本港本地生產總值(GDP)的2.1%。假設政府推測數字準確,210項盛事的經濟增加亦僅及2016年展覽業的21.7%。

參考今年全球的真正盛事,最受全球關注為7月至8月在法國巴黎舉行的奧運會,為期17天,根據法國利摩日大學(University of Limoges)的運動與經濟法中心(Centre de droit et d'économie du sport, CDES)研究顯示,預計奧運會將對巴黎當地帶來約67.07億至111.45億歐元(559億至928億港元)的經濟效益,以及約有89億歐元(741億港元)的間接經濟效益。另一正在進行的德國主辦的歐洲國家盃足球賽事,為期一個月,ifo研究員格洛姆·沃爾夫(Gerome Wolf)預計2024年該賽事為德國帶來60萬名外國遊客,以及150萬過夜人數,與2024年第一季度相比,該賽事將刺激本季度調整後的服務出口增長1.3%。

至於早前國際巨星Taylor Swift演唱會「捨港取星」,引發本港政壇一些風波。其「時代巡迴演唱會」現正在英國站。英國銀行巴克萊發表報告指,在英國4個會場的15場演唱會,預計將會為英國帶來10億英鎊(約100億港元)經濟效益。

此外,英偉達(股票編碼:NVDA)共同創辦人兼執行長黃仁勳6月初旋風式訪台,除光顧夜市跟粉絲合照外,多場演講刻意提及台灣的人工智能供應鏈,令台股受惠,台灣加權指數6月升至23,253點創歷史新高,英偉達市值亦一度升至3.335萬億美元(26萬億港元)成全球最高市值公司。

香港祭出210項盛事,難免失去焦點。若以平均計算,每項僅帶來8,095名旅客、3,428萬港元消費額及2,047.6萬經濟增加價值,數字並不顯著。時事評論員王岸然認為,股市、旅遊及樓市較反映香港實體經濟,而公務員及公營機構薪金則對工資有指標作用,「現時打工的一切暫時好像還維持著表面現象」,但如果整體繼續轉差,難以支撐相關的工資水平。他希望看到結構性的好轉,但現在仍未看到。@

--------------

記得那一天

也繼續過好每一天

--------------

📌 2025大事回顧👇🏻

https://hk.epochtimes.com/tag/回顧2025

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores