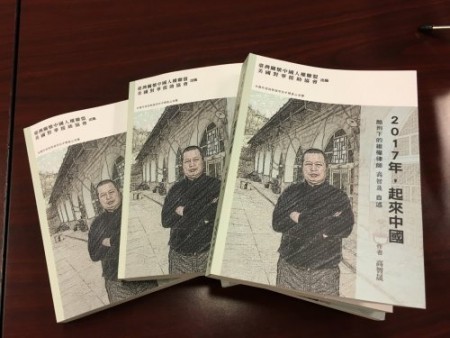

(編者按:大紀元獲高律師家人授權,節選刊登高智晟新書《2017年,起來中國》的部份內容。這本書首次完整披露了高律師在整個十年被非法關押期間經歷的酷刑、牢獄生活、軍營武警的暴虐、最高層的膽小如鼠等鮮為人知的內幕。高智晟律師承受了地獄般的折磨仍未屈服,他活著走出了監獄,並看清了中共的邪惡、虛弱、腐爛和崩亡。)

這次為期21個月的秘密囚禁,留下許多值得紀念的記憶,其中一些過程即使在常人生活中都歸瑣屑一類,但它在那樣的特殊環境裏,中國黑暗勢力常煞有介事地放大這些瑣屑事,常使人啼笑皆非。

這次地獄生活裏的第一次理髮過程即頗使人難忘。我的頭髮已很長了,天氣的炎熱強化了我對這長髮的在乎。又如以往每次的秘密囚禁一樣,就理個髮問題屢屢反映,終不能實現。其實這是一個很簡單的過程,身邊武警士兵每周日都在削髮,可它一旦與共產黨的權力發生交涉,簡單的事就會變得無限複雜起來。

負責我理髮事的是2006年參與預審的警察郭某(全名不詳),就這理髮問題,多次向他當面反映,極具戲劇性的場景是,他每次都神情肅然地企圖顛覆你的常識,使你相信:理髮是大事,是驚天動地的大事,他給你的回覆中重複最多的是「老高理髮的事再繃一繃,報告都打上去幾份啦,估計很快就會有個准信兒。給你理髮是大事,不是一兩個部門就能解決的,是要跨多個部門協調的事。跨多個部門協調不是我的力量能辦的事,這跨部門協調是大領導的事,所以你就再耐心繃繃吧。」我問他:「每個周日外面樓道裏都有理髮的聲音,你一打開門進來個士兵把這頭髮給理了會如何?」「那不可能,誰會幹這種砸自個兒飯碗的事兒呢。」他說。

真若非親身經歷,你實在無法理解黑暗政治體制下權力與人的關係的這般變態與扭曲,權力成了主宰,活人成了死權力的不容置疑的奴隸,且心安理得。

終於,跨部門協調成功。一日,囚室被打開,郭警察進來,仍一臉肅然說:「老高,好事,理髮的事批准了。你知道今兒是甚麼日子嗎?」我不解其意笑而未答。「老高,今兒星期天,按規定是我的休息日,我跑了1百公里趕來給你理髮,只要上面同意,我這裏是一天都不會給你拖的。」他又說。頭髮終於被削。

另一個頗值得紀念的是日常洗漱中的悖逆記錄。在武警部隊接管前,洗漱是不可能的,因為房間裏沒有水,需有人提進來水才能洗漱,這不是秘密警察的力量所能成就了的事。交到武警部隊手裏後,每天一早一晚由士兵給提進來一些水完成洗漱。初交接肇始,公安方面不給提供牙膏,士官值班人員進來說過幾次,說他們(指警方)不給牙膏怎麼弄,我總是樂呵呵地回覆他們,人類沒有牙膏的歷史遠遠超過有牙膏的歷史。

對於早晚的洗漱用水,絕大多數情形下,士兵們沒有為難我,在這方面給我添苦楚的始終是極個別的個人因素,但有一點,即是飯前便後沒有條件洗手,多次希望他們白天能給半盆水進來,以便需要時洗個手,終於沒有同意。我給東北籍的一個士官反應希望能夠給予理解,得到的回覆是:「領導說啦,你不是來這裏旅遊度假的。」而對於要求給室內放個垃圾筐的事,終於在關押結束時都未被批准。

而關於由我自己每周刷洗一次便桶的請求,始終不予同意。實在令人難以啟齒,可究竟人類無人能夠避免排泄這一節,那便桶長期不洗刷,那種異味實在難聞的可以,可我們究竟又是具有靈智的生命,我們改變不了排泄本身,卻可以改變這排泄產生的影響。你們不洗,我來洗,維持這種不讓人洗便桶的環境是極野蠻的,是不可理喻的。這一節,直至關押結束終於不被上面批准。四川資陽籍士兵「大哥」說的頗有道理,他說這便桶是應該洗的,「複雜在是你提出要洗,凡你提出來性質就變了,上面就一定不會同意」。

武警接管前的洗澡則更是一種癡念,武警接管後,經北京有關當局批准,准許每21天即3周洗一次澡,只有在洗澡的時候才允許你洗衣服。實在令人難堪,尤以在夏天裏,到了第10天以後,人身上的那種酸糗程度實在使人無奈,人整天濕浸在汗水中。

那洗澡的陣勢足令常人目瞪口呆,不親身經歷,簡直令人難以置信。彷彿我的一舉手一投足,須臾間可使這個政權灰飛煙滅。

他們在二樓廁所旁裝了個平時供士兵洗澡的熱水器。我洗澡必須上到二樓去洗。每3周的一次洗澡仍不是到時間即可啟動的程序,必須得到總監控室的警方值班人員批准。一經得到批准,洗一次澡可是個大動靜,首先是用高頻對講器通知「目標洗澡,所有人員就位。」然後囚室會被打開,必有一名領導進來,一個立正姿勢,神情肅然地面向你宣告:「根據上級批准,本部今天奉命執行安排你洗澡的命令,請你依法配合(一個非法過程要你依法配合)。」然後轉身下達「按預案執行」的命令,這時會由兩名士兵走過來一左一右攙扶著我出門,一出門,迅速又有4名士兵就位,兩人在我前面倒退著走,兩人跟在後面,4個人均伸手呈保護狀。這時,我們組成了一個7人共體的移動陣勢,而從我出門至洗澡點,樓道樓梯兩旁,每隔兩三米站立一名士兵,軍官則肅立在樓上一名、樓下一名指揮著。我洗的過程中,一般有不低於6個人的士兵圍著,其中兩名士兵脫的只穿短褲、拖鞋站在我跟前呈欲撲狀,整個洗澡過程中,一群士兵目不轉睛地盯著你。洗澡結束,又是一聲「目標洗澡完畢,所有人員就位。」一陣緊張的動靜,又與出來時一樣的陣勢被送回囚室。一次一位姓顧的士官跟在我背後低聲說:「也許你註定不平凡,這種洗澡場景世界獨一無二。」他只看到了「獨一無二」的一個局面。

我耳朵經這次酷刑後一直聽不大清楚,我原本以為過上半個月乃至一個月後會自然復原,但結果不如我所願,時間帶給我的是聽力漸趨壞下去的現實。一度時期,只有4個月裏,一隻耳朵乾脆就甚麼也聽不見。這頗使我不安,我一再請求有關方面本著人道之念給予治療,但每次反映上去就全無聲息,由於他們屬兩個不同的系統,所以武警部隊擔心我完全失去聽力於他們不便,據士兵講是屢屢向北京市公安當局交涉給檢查治療。在武警方面的多次催促下,北京市公安局不得已派了兩人來到關押點與武警交涉,據當日值班士兵講,說其中就有一人是醫生,說:「他們來到這裏並不是要進來給你看耳朵,而是來給武警方面作解釋工作的。他們好像很有經驗,說一年之內聽力會自己恢復的,然後就走了。」

另一次是,因長期不允許活動而硬坐著,加之衛生狀況極差終於導致前列腺疾病,小便越來越困難,並伴有嚴重的疼痛。我從不輕易問診食藥,除非不得已,在那種環境中則尤不願吃他們給的藥,但有一段時間是實在難受的可以,我要求給予治療,但一直被公安當局冷酷地拒絕。但這次前列腺疾患卻獲得一個意想不到的收穫,就是武警部隊擔心就這樣坐下去終於有一天會導致尿不出來的後果,他們開始允許我在囚室內自主擇定活動時間,活動範圍也由原來的原地活動改變為在兩個哨兵站定的近2.5米左右的線段內活動。

平常之人不覺得這是甚麼大事,但這對一個在那種環境中,以那種方式囚禁之人,那積極意義是很大的,當然不大可能與哥倫布發現新大陸匹比,但這足使我高興了好一陣子。我有一種絕不懷疑的信念,即只要允許我不受時間限制地活動身體,在一年之內,我完全可以依著信念及對應的活動療治好前列腺,時間加努力褒獎了我的信念,不足一年,所有疾患完好,耳朵也完全恢復了原有能力,終於無憂矣。(待續)

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores