在我記憶裏的油菜花,是南方鄉村,關於祖母的一種植物。春天裏的油菜花,花開成海,平原上的綠樹中的村落,在花海裏彷彿拋錨的船舶,房頂和樹梢從花海中冒出來。我的老藍布衫的祖母,她行走在花徑間,去荷塘邊捶洗衣裳,去菜畦間鋤草,只有蜜蜂和我找得到她的去處。

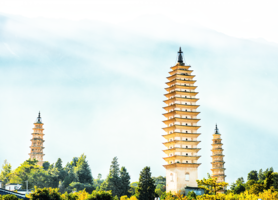

圖/Shutterstock

油菜花是大地上最尋常,最芬芳,詩情畫意的植物,她是陽春三月時的花開成海,也是萬戶千家的稼穡生計,柴米油鹽醬醋茶中,油的來源。清朝乾隆皇帝對油菜的讚譽最是明亮,「黃萼裳裳綠葉稠,千村欣卜搾新油,愛他生計資民用,不是閒花野草流。」

每年的五月,菜籽成熟,收割的季節,便要搾菜油了。這時節的初夏的大太陽,每日裏豁辣辣的,菜籽成捆地被農人從田野裏收割上來,送到油作坊,碾軋破殼,黑溜溜的菜籽搾出沈金色的新油,那香味是南方五月的味道。菜油的香味油汪汪的,新油氣有點刺鼻,更多的是一種五穀豐登的豐腴的香味。

菜花開起來,花光絢爛,立在春天的一條田埂上,夭夭的一枝黃花,開在你的眼前,開在手邊,一枝又一枝,展展地開,開到天際。

楊萬里的那首詩,籬落疏疏小徑深,樹頭花落未成陰。兒童急走追黃蝶,飛入菜花無處尋。那便是永恆的中國民間,菜花黃時,鶯飛蝶舞,萬象欣悅的景象。時光的千秋萬代,永遠有那麼一群,在菜花田里追趕著蝴蝶的兒童。

紫門雞犬山前住,笑語聽傴背園父,轆轤邊抱甕澆畦,點點陽春膏雨,

菜花間蝶也飛來,又趁暖風雙去,杏梢紅韭嫩泉香,是老瓦盆邊飲處。

這首元曲《鸚鵡曲 園父》讀來,真正的心頭安寧。曲裏頭的字詞之間,是花開三月的色彩斑斕,金色油菜花,彩蝶,緋紅的杏花樹,田畦裏的紅韭,連那村舍的紫門,拙樸的粗繩吊著的轆轤,老瓦盆,燒炊的灶膛裏的金色火苗,還有那伸向天空的裊裊炊煙,每一樣,都充滿了春天的色澤。當然,還有香味,那是灶膛間炊飯的暖香,燃燒的柴禾的草木氣,炊煙的煙氣裏亦有油煙的暖意。還有聲響——村落人家此起彼伏的雞打鳴,狗在吠,那抱甕澆園子的佝背老翁,白髮蒼蒼的,耳朵也背了,高著嗓門大聲地在和人說話。

這暖老溫貧的,豐盈而溫情的田園,便是我們心裏永恆的鄉村意境。而那油菜花盛開的金黃燦爛,香氣滿懷,象徵著大地上豐腴的收穫。

我喜歡這首詞,字詞都是質樸和熟心,然而,是永恆的古中國的田園鄉捨,每一次讀,都是心靈上的一次還鄉。

在我記憶裏的油菜花,是南方鄉村,關於祖母的一種植物。春天裏的油菜花,花開成海,平原上的綠樹中的村落,在花海裏彷彿拋錨的船舶,房頂和樹梢從花海中冒出來。我的老藍布衫的祖母,她行走在花徑間,去荷塘邊捶洗衣裳,去菜畦間鋤草,只有蜜蜂和我找得到她的去處。

春日的陽光普照,黃燦燦的花海在陽光裏蒸騰著菜花香,這薰人的好花好天,春水在溝澗裏潺潺淙淙,還有蜿蜒的小徑。採花的蜜蜂嗡嗡嗡嗡地飛著,像一個單調的又隨時隨地的跟班小夥伴,嗡嗡嗡得人暈暈乎乎,乏力地躺到在花徑間,眼皮甜蜜地合上,睡去。

花海上的天空那樣的遼闊,無極,花香甜蜜地流淌,流淌著,流到花海深處,便流不動了,那甜香已然凝滯了,連時間也黏住了,黏在這無垠的油菜花海裏了。

我在睡鄉裏,聽到祖母路過此地的腳步,除此之外,人世間再無別的聲音。我心裏的愜意,還有難以被安慰的漂泊感,彷彿一個離家太久,忘記了歸路的異鄉人,我依戀著途中相逢的老祖母。(待續)◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column