圖/Fotolia

「雪兒」這個名字其實本不這樣叫,因為她長的非常白淨,皮膚細嫩得好像不小心用手碰了就會化掉,我們男生私下才這樣叫她。雪兒總喜歡紮兩隻小辮子,翹起來的那種。她穿的很素但很乾淨,衣服也是有補丁的,但總是讓人看了愛看。

雪兒愛落淚,常常不知為了甚麼。聽說她家中只有媽媽,還常不在家。雪兒要自己生火做飯,還要織毛衣、補衣服。我是副班長,說拉彈唱,算是個學校裏的人物,但是只要雪兒一出現,我們就全部服服貼貼,像是遇到了天敵。

「唉,小小年紀,已經深經世故。」我們的班主任老師這麼說她。

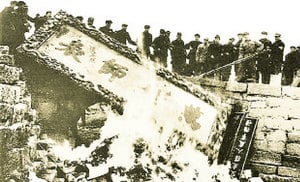

在文革年代,我們小學生也是非常的講政治,紅色的話語每個人都是一串串的,其實大家不知所云。有高年級的哥哥姐姐教我們寫大字報,去「揭發」老師和學校,我們都學模學樣。政治上落後可是不時髦,不合群的。

雪兒是我們的班長,她的文科成績是全班最好的,總是抱著書在看。她就是不喜歡參與我們熱衷的活動:甚麼批鬥會、看遊行、看樣板戲,揭發自己和同桌……她對這些都不積極。我常常台上台下,一副熱血沸騰的先進分子樣子。在我受到老師同學讚許的時候,她卻在遠處望著我,好像是帶有一絲欲說還休、但又按捺不住灑出友情的那種複雜涼涼的表情。

我同桌的爸爸是一個下台廠長,出身是資本家,所以,許多同學都看不起我的同桌。有一次,輪到我們兩個留下來打掃教室衛生,同桌好心,用掃帚綁在竹竿上去掃蜘蛛網,一不小心把黑板上方的毛像給碰了下來,掉到地上,碎了。

「我的媽,完了!」同桌尖叫了一聲。那時,如果損壞了毛像,那是天大的事,何況是「資本家的崽子」。不久前就有一個隔壁班的同學,不小心把毛像章掉到廁所裏,自己跟好友說了出來,結果被全校開大會點名批判,還落了個「小反」(小反革命)的綽號。

我也不知道該怎麼辦,忙把門關起來鎖上,躡手躡腳過去看個究竟。碎了鏡框的毛像在鼻子上被拉了一道口,補是沒法補了。正看著,聽到有人敲門,我倆真的嚇壞了,互相看著,不敢出聲。哪知外面的人開始用鑰匙開門!我的頭髮都要豎起來了。

「有人嗎?」隨著開門聲,一張白白的小臉出現了,原來是雪兒。看到地上的毛像,雪兒也嚇住了。

讓我吃驚的是,看到我們哆嗦的樣子,雪兒「噗嗤」一聲笑了。只見她快速從報架上抽出幾份報紙,攤在地上,把鏡框拆了!她把玻璃掃到報紙上一起包起來輕輕敲碎,再把我的胡琴布袋拿來,夯不啷噹,全部塞進了袋子裏。雪兒讓我背著胡琴袋子,拉著嚇得還沒有回過神來的同桌,一起走出校門。

雪兒讓同桌先回家,然後和我一直走呀走,直到郊區,在一座沒旁人的橋上停了下來。雪兒把我的袋子解開,把報紙包的東西統統丟進了河裏。一路上,一直到告別回家,我們倆都沒說一句話。我要買路邊雪糕給雪兒,她笑著擺擺手回絕了。

第二天看到雪兒,她還是像以前一樣,好像甚麼事都沒發生。毛像不翼而飛的事班主任從來沒有提起過,只是後來不知誰掛了個新的。我們仨的秘密一直保持了下來,互相之間也從來沒有再提起過。

之後,我也喜歡多望望雪兒,因為覺得雪兒遙遠深邃,但卻有一絲淡淡的親和,有點像望菩薩。老師說的「經世故」是這個意思嗎?

雪兒在近處從來不看我,但是有時她遠處望我的眼神,與從前一樣,沒有變化。也許是紅塵政治奮亢的熱血氣,與雪霜清氣不相容、不可融。

直到有一天,雪兒沒來上課,老師說她轉學走了,我才看到書桌裏有張紙條,是雪兒的字跡。上面寫了幾個字:「好了歌,再見。」說實話,當時我不懂得這是啥意思,直到後來讀了《紅樓夢》,才知雪兒的用心,原來那是她的臨別贈言。

在那樣一個政治高壓的環境下,現在才體會到雪兒的處境。可能是家庭被政治迫害,使她早早成熟,懂得了生命濃淡和人生善惡。加上她有先天靈氣和古典小說的薰陶,或者乾脆就是方外之人,她早就看穿一切,但望著少小無知的我們在紅潮中浸泡還渾然自樂,她無法告誡又不可點穿,只有無奈而超離地望著。

雪兒,是我人生中回想最多的同學。她小小年紀,卻像是古典小說中的隱世俠客;她無為無求,為了同學卻敢兩肋插刀,不動聲色。雪兒那種眼神,我永遠不會忘卻,可能也永遠無法完全真正理解。雪兒,不知你去了哪裏?如今你在何方? ◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column