若非遇著王維, 他的聲名只怕會黯淡許多, 繼而湮沒在浩瀚的史海中。他慧秀於中,才高於外, 王維總是親切地喚他:秀才。

王維以修禪自居,奉行維摩詰居家修行的宗旨,一生志在歸隱,放下了榮利功業,唯獨不曾放下一位友人。他為友人寫詩,為他遣懷,在世外桃源的輞川中永遠為他留著隱居的廂房。他慧秀於中,才高於外,王維總是親切地喚他:秀才。

秀才姓裴,名迪,家中排行第十,亦屬盛唐的山水田園詩人。他似乎總是以依附的形像留存在史料的述說中,恰似纏繞女蘿的菟絲。無人知曉裴秀才生於何年,卒於何地,似是為王維而生,在與王維無關的大半人生裏,便被歷史隱去了所有。他毫無預兆地,突兀出現在王維的筆下,驚艷了時光,羨煞了後人。觀覽王維的傳世作品,才知他毫無保留地表達著對莫逆之交的愛重——《春日與裴迪過新昌里訪呂逸人不遇》、《酌酒與裴迪》、《贈裴十迪》等,數量上比其它題材的作品都要多。當然,在裴迪為數不多的作品中,大半亦是唱和詩友的。

論年歲、閱歷、仕途、家財甚至詩名,裴迪無一能與王維相較。他簡約清淡的一生中,得到了王維賞識,伴其隱居輞川,往來清談論詩,成為王維生命中最特別的存在。在王維晚年,他又多次探望,依舊以詩文結交。他們的事蹟似乎不比後來的元白之交:元稹和白居易──平分秋色的才子名家,他們賦詩唱和,長篇大論以宣洩心曲,他們各自的風流韻事更是滿城風雨。王、裴則安靜得多。若說王維是深秋庭院裏煦暖溫柔的陽光,裴迪一定是清夜柳梢頭雲遮霧繞的下弦月。

但王維心中,真心實意敬重著裴迪。遇見他,就是找回了前世流落在外的兄弟,王維總以兄長的身份,寬慰裴迪受挫的心靈,為他提供隱居的淨土,視他為今生唯一的朋友。

維之品貌已無需贅言,能得他青睞並引為知音的裴秀才,自有他的風華絕代。見過裴迪的大詩人,自發為他留下了詩篇。杜甫讀了他的詩,向初冬的早梅生出歲暮之傷,吟詠著客行的輕愁;錢起入了他的書房,窺見了月滿高樓,一樹寒秋,筆意愈發地疏淡清遠起來。若非一位落落清秀、文風超然的布衣少年,何以誘發文人墨客的詩興?

裴迪比王維年輕許多,早期也在《青雀歌》中表達了科舉取士、致身青雲的嚮往,像極了早年的王維。待歷經歲月的洗練和磨礪,潔身自好的裴迪同樣萌生退隱的念頭。或許就是這份同聲相應、同氣相求的緣份,讓他們的人生軌跡重疊到一起,重疊在輞川別業。

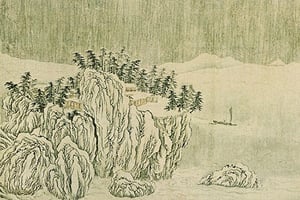

一雙「輞川」,四十首五絕,締造了共屬於王維和裴迪的輞川山莊。王維在《輞川集》的序言說道:「余別業在輞川山谷,其遊止有孟城坳、華子岡、文杏館、斤竹嶺、鹿柴、木蘭柴、茱萸泮、宮槐陌、臨湖亭、南垞、欹湖、柳浪、欒家瀨、金屑泉、白石灘、北垞、竹里館、辛夷塢、漆園、椒園等,與裴迪閒暇,各賦絕句云爾。」輞川凝結了王維詩情畫意的巧思,一步一景都是天然的圖畫、鮮活的詩歌。處處美景,他最願與裴秀才共賞,共歌:

王維獨居竹里館,深夜不得安寢,忽然披衣起身,迎著月光鼓琴且吟嘯,不知山莊另一頭的秀才,可曾在魂夢中聽聞他的琴歌?裴迪答,每日有幸向你修習禪道,回憶起幽深靜寂的竹里館,我眼底心中,只有野鳥偶然出沒的蹤跡。

聽說辛夷塢的芙蓉花開了,可這輞川遠離人煙,王維替它們惋惜,若無我和秀才去欣賞,只怕它們只落得流水落花春去也的飄零命運。裴迪研磨而書,那春日裏芳草離離、芙蓉嬌豔,不就是上天賜予你的美景嗎?有王兄的流連和眷顧,如許紅英綠堤便不寂寞。

維說空山聞語,悵失萍蹤;他道日暮寒山,幽人獨往。維說輕舟隔水,遙遙不識;他道泊舟由我,閒看清波。維說連山秋色,惆悵何極;他道山翠拂衣,且行且憶……

如畫的輞川,如詩的山水,裴秀才感受到王維建造輞川盛景的用意,也體會到他修行路上時而流露出的落寞與淒清。他願做王維的鍾子期,將友人的心緒細細品味,再用山水般高潔曠達的文字回贈給他,讓他知道,縱使天下人紙醉金迷,尚有一人衷心敬仰他向隅獨居,與他同懷著超脫塵世的心。

可是年輕的秀才亦有自己的路要走,陪王維走過一段詩畫交融的歲月,被比作「楚歌狂客」的他執意深入紅塵遊歷一遭,博一個得意功名,才不枉一身才情。他辭別了避世的小天地,暫別惺惺相惜的王維,返鄉讀書備考去了。

輞川從未有過的幽靜。只因裴秀才曾經來過,每一寸土地都淌過他的足音,每一方天空也掠過他的眼神,這裏的每一處角落都有他的回憶,每一處也都鏤刻著他的姓名。縱使潛心修佛的王維,也不由為此黯然神傷。他知道,裴迪在走一座獨木橋,古往今來的官場仕途,能縱橫笑傲的又有幾人,能全身而退的又有誰?何況天寶年間朝野鋪張奢靡的生活,早已暗示亂世的迫近,無論裴迪此行能走多遠,恐怕在帝都免不了一場酸苦的失落。

一轉眼春去冬來,裴迪或許正在家中披衣呵手,挑燈夜讀。而王維,鎮日清閒,也鎮日無聊,回想他們相識相交的過往。秀才初入長安,王維邀他遊居輞川,共享遠離塵囂的閑適歲月;待秀才回家備考,他只得在深夜的青碧山水中小酌孤獨。沒有他的日子裏,王維總是不著意地惦念著裴家的十公子。他不知不覺走到了華子岡,眼前的良辰美景,離了他的清影,總是失了幾分生氣。執筆,便浮現他的眉目,落筆,便是他吟風弄月的神態。篇頭篇尾總懷君,料裴卿憶我應如是,他驀然縈懷,寄去一箋專屬摩詰居士的問候。

這是一封家書,更是來自遠人的思念,歷史給它起了一個名字——《山中與裴迪秀才書》。王維以「山中人」自居,盛讚裴迪乃「天極清妙」者。他絮絮說著冬季輞川特有的美好:輞水淪漣,與月上下,寒山遠火,明滅林外。他多麼希望裴迪能夠目睹這番靜謐深闊的景色,然他正泛舟學海,勤登書山,王維怎敢貿然打攪他的功課。他只在末尾輕聲問道,待春暖花開,子能從我遊乎?那時草盛木秀,魚躍鳥鳴,這其中深趣,唯有裴迪心領神會,與摩詰再續一部「輞川詩集」。

縱使沒有連月的烽火,裴迪也視這封家書重於萬金。雖然我們不知道他看到這封書信時,怎樣的百感交集,但歷史也向人們吐露了蛛絲馬跡。裴迪終於徹底擺脫樊籠的束縛,回到了疏朗天然的輞川,再訪至交好友,久違的詩詠琴歌,再次迴盪於輞川別業的天地。

也許對於王維來說,輞川,便是望穿秋水與重山,祈盼一場與知音吟嘯林泉、不惹塵埃的至樂,此生不渝。◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column